Navigazione di servizio

Ricerca

I cambiamenti climatici possono essere spiegati partendo da quattro affermazioni di base:

- I cambiamenti climatici sono reali e sappiamo cosa sta succedendo.

- Gli attuali cambiamenti sono causati quasi interamente dall’essere umano.

- I cambiamenti climatici implicano soprattutto rischi. Anche la Svizzera ne è particolarmente colpita.

- Con provvedimenti efficaci nel mondo intero è possibile evitare il peggio.

È indubbio che dall’industrializzazione in poi la temperatura media sulla Terra è aumentata in modo marcato e che il clima è cambiato sensibilmente sia a livello mondiale sia in Svizzera. La temperatura media globale attuale è superiore di +1,3 °C, in Svizzera addirittura di +2,9 °C rispetto alla media del periodo preindustriale 1871-1900. La temperatura globale non è mai stata così alta negli ultimi 2000 anni, molto probabilmente addirittura negli ultimi 125’000 anni. Molti altri cambiamenti nel sistema climatico possono essere osservati.

Cambiamenti climatici osservati a livello globale

A livello globale la temperatura media del decennio 2011-2020 è di +1,1 °C più alta rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. Con circa +1,6 °C il riscaldamento sulla terraferma è nettamente più marcato di quello sopra gli oceani, pari a +0,9 °C. Il riscaldamento è inoltre particolarmente pronunciato alle alte latitudini dell’emisfero nord (vedi link sotto). L’incremento ha subito una forte accelerazione a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Gli anni dal 2015 al 2025 sono stati i più caldi dall’inizio delle misurazioni. Il 2025 è il terzo anno più caldo dopo il 2024 e il 2023, con quasi 1,5 °C sopra la media preindustriale del periodo 1850-1900. In relazione con il riscaldamento globale si possono osservare molti altri cambiamenti. Questi vanno dagli eventi meteorologici estremi, ai cambiamenti nel ciclo dell’acqua alla fusione dei ghiacciai e delle calotte polari, fino all’innalzamento del livello dei mari, al cambiamento delle correnti marine e all’acidificazione dei mari.

Cambiamenti climatici osservati in Svizzera

In Svizzera il clima è cambiato in modo marcato. Lo dimostrano l’evoluzione della temperatura, del regime idrico e degli estremi meteorologici.

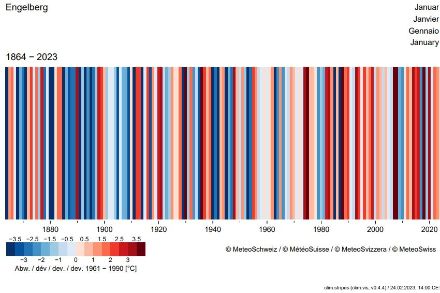

Temperatura

La temperatura in Svizzera è aumentata notevolmente da quando sono iniziate le misurazioni (vedi tabella nella presentazione qui sotto). La media climatica annuale è già di 3,0 °C superiore alla media del periodo preindustriale 1871-1900 (stato al 2026). La media degli ultimi dieci anni (2016-2025) è di 2,8 °C superiore alla media del periodo 1871-1900. A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, ogni decennio è risultato più caldo di quello precedente. Gli nove anni più caldi sono stati osservati tutti dopo il 2010. Con uno scarto di rispettivamente 3,6, 3,4 e 3,3 °C rispetto al periodo preindustriale 1871-1900, gli anni 2022, 2023 e 2024 sono stati di gran lunga i più caldi, seguiti dal 2025. In Svizzera i quattro anni più freddi sono stati misurati tutti prima del 1900. Il riscaldamento in Svizzera è da lungo tempo oltre il doppio rispetto alla media globale (vedere il riquadro informativo «Perché l’aumento della temperatura in Svizzera è superiore alla media globale?» qui sotto).

Esistono due effetti principali che spiegano la differenza tra il riscaldamento medio nel mondo e quello in Svizzera. Da un lato, a partire dal periodo preindustriale, con una differenza di +1,6 °C, il riscaldamento sulla terraferma è notevolmente maggiore rispetto a quello sopra gli oceani. Le masse di acqua assorbono una gran parte dell’energia termica supplementare, che è trasferita negli strati oceanici più profondi. Poiché invece le masse terrestri immagazzinano l’energia termica con maggiore difficoltà, qui è disponibile più energia per riscaldare l’aria a contatto con il terreno. Inoltre, in corrispondenza degli oceani una gran parte dell’energia termica in gioco è impiegata per la condensazione, poiché diversamente dalla terraferma, sui mari l’acqua è disponibile in quantitativi illimitati. Il secondo effetto è il maggiore riscaldamento alle latitudini più elevate dell’emisfero nord rispetto alle zone equatoriali. In questo contesto si ipotizza che siano determinanti la diminuzione delle superfici coperte da neve o ghiaccio, che assorbono una maggiore quantità di radiazione solare, come pure un maggiore trasporto di energia termica dalle basse latitudini verso i poli. Il maggior riscaldamento della Svizzera rispetto alla media globale potrebbe quindi in linea di principio essere spiegato anche con la sua posizione geografica, trovandosi in una zona continentale alle latitudini medio-alte. Anche in futuro, in Svizzera è previsto un aumento della temperatura superiore alla media globale. Questo aspetto è illustrato in modo più dettagliato nell’opuscolo di Clima CH2025.

Sviluppo dei ghiacciai, della neve e della vegetazione

Il forte riscaldamento ha ripercussioni su molti altri indicatori climatici in Svizzera. Ad esempio, la quota dell’isoterma di zero gradi si sta alzando notevolmente. Di conseguenza dal 1850 a oggi i ghiacciai delle Alpi hanno perso circa il 65% del loro volume ed entro la fine del secolo in corso saranno quasi completamente scomparsi dal paesaggio alpino. In pianura oggi il periodo vegetativo dura diverse settimane più a lungo rispetto agli anni Sessanta del secolo scorso. A causa dell’aumento delle temperature le precipitazioni si verificheranno più spesso sotto forma di pioggia che di neve. Il numero di giorni con neve è diminuito sensibilmente, soprattutto alle basse quote. Negli ultimi 150 anni le precipitazioni invernali sono invece aumentate. Tra il 1950 e il 1980 il soleggiamento è diminuito, ma dal 1980 sta di nuovo aumentando.

Più eventi meteorologici estremi

A causa dei cambiamenti climatici gli eventi meteorologici saranno in futuro più estremi anche in Svizzera. Ad esempio, le ondate di caldo sono diventate nettamente più frequenti e intense, mentre i periodi di freddo intenso sono diventati molto più rari. Il numero di giorni di gelo e di giorni di ghiaccio sta diminuendo e il gelo dei laghi (Seegrörnen) sarà sempre meno probabile. Oggi le forti piogge sono sensibilmente più frequenti e intense che all’inizio del XX secolo. Il principio che causa questa evoluzione è noto da ben oltre 150 anni: più l’aria è calda e più vapore acqueo può essere presente prima che inizi la condensazione. Di conseguenza l’aria calda ha un maggior potenziale di generare precipitazioni intense rispetto all’aria fredda. I modelli numerici che simulano i processi fisici del sistema climatico (modelli climatici) prevedono già da diversi decenni questi cambiamenti. Negli ultimi decenni le estati sono diventate molto più asciutte, a causa di precipitazioni più scarse e allo stesso tempo della maggior evaporazione causata dal forte riscaldamento.

Per molti indicatori climatici l’influsso dei cambiamenti in atto è chiaro. Tuttavia, i cambiamenti relativi ai processi e ai fenomeni su piccola scala o molto locali, come la nebbia, il favonio o i venti locali, lo sviluppo delle singole celle temporalesche, i tornado o la grandine, sono più difficili comprendere e da spiegare. Per questi parametri è possibile fornire solo informazioni parziali sui cambiamenti. Ciò è dovuto al fatto che sono stati registrati solo pochi eventi, che la variabilità naturale è elevata o che essi non sono sufficientemente considerati negli attuali modelli climatici. Le basi delle osservazioni stanno tuttavia migliorando e anche i modelli climatici sono in continuo sviluppo e la loro risoluzione spaziale sta aumentando. In futuro sarà quindi possibile dare sempre più risposte alle domande a cui non è ancora stato possibile rispondere fino ad oggi.

Una panoramica delle conoscenze attuali sui cambiamenti passati e futuri di fenomeni meteorologici e climatici selezionati è disponibile qui:

Gli attuali cambiamenti sono causati quasi interamente dalle attività umane

Oggi i processi e le interazioni che regolano il sistema climatico sono chiari. L’effetto serra riveste un ruolo centrale. L’emissione dei gas a effetto serra prodotti dalle attività umane aumenta l’effetto serra naturale, portando a un maggiore apporto di energia termica all’atmosfera. Tutto il riscaldamento osservato dall’inizio dell’industrializzazione può essenzialmente essere ricondotto alle attività umane.

L’effetto serra naturale

Il tempo e il clima sulla Terra dipendono dalla radiazione solare. Circa la metà della radiazione che arriva dal Sole è assorbita dalla superficie terrestre e la riscalda. Un ulteriore 20% è assorbito dall’atmosfera, che si riscalda anch’essa. Il rimanente 30% è riflesso verso lo spazio e non contribuisce a riscaldare la Terra. Affinché la vita sulla Terra abbia potuto svilupparsi, è stato decisivo il fatto che naturalmente l’atmosfera è in grado di trattenere buona parte dell’energia emessa dalla superficie terrestre (sotto forma di radiazione termica infrarossa) . Ciò è possibile grazie al fatto che i gas a effetto serra, presenti naturalmente nell’atmosfera, come il vapore acqueo, l’anidride carbonica, il metano e l’ossido di diazoto sono in grado di assorbire la radiazione termica infrarossa, trasformandola in energia termica. Questo processo viene chiamato effetto serra naturale (tedesco) e provoca l’aumento della temperatura media globale nella bassa atmosfera di circa 32 °C, ossia da -18 °C a +14 °C. In altre parole senza l’effetto serra naturale la vita sulla Terra non sarebbe possibile come la conosciamo oggi, in quanto la Terra sarebbe un pianeta decisamente freddo e inospitale. Questo effetto è conosciuto da oltre 150 anni ed è stato dimostrato da numerosi esperimenti e misurazioni.

L’essere umano rafforza l’effetto serra naturale

A partire dall’industrializzazione iniziata nel 19° secolo, i quantitativi di gas a effetto serra nell’atmosfera prodotti dalle attività umane sono in continuo aumento. I motivi principali sono la combustione dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas naturale), come pure l’agricoltura intensiva, la scomparsa delle grandi foreste e delle paludi, il cambiamento dell’uso del suolo. Negli ultimi 150 anni, ad esempio, il contenuto di anidride carbonica nell’atmosfera è aumentato di quasi il 50%, ossia da circa 280 ppm (particelle di CO2 per milione di molecole di aria) a 428 ppm (stato gennaio 2026). Negli ultimi due milioni di anni la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera non è mai stata così elevata.

Poiché le attività umane provocano un rinforzo dell’effetto serra naturale, nell’intero sistema climatico è presente una maggior quantità di energia termica. La maggior parte di questa energia si accumula negli oceani e nei mari, riscaldandoli. Solo l’1-2% circa rimane nell’atmosfera aumentandone la temperatura. Tutto il riscaldamento osservato dall’inizio dell’industrializzazione può praticamente essere ricondotto alle attività umane. L’attività del Sole, il vulcanismo e le variazioni interne al sistema climatico svolgono un ruolo trascurabile. Queste conclusioni si basano anche sulle simulazioni ottenute con i modelli climatici, che da decenni sono in graduale miglioramento e tengono conto in modo sempre più preciso delle diverse leggi della fisica che descrivono i fenomeni che avvengono nell’atmosfera.

Nel corso dei milioni di anni della storia della Terra il clima è cambiato più volte. Le principali cause sono ben conosciute scientificamente. Nella storia della Terra i periodi caldi con temperature più miti (periodi interglaciali) e i periodi freddi con una concentrazione più bassa dei gas a effetto serra (periodi glaciali) sono stati causati principalmente dai cambiamenti dell’orbita terrestre attorno al Sole o dell’asse di rotazione della Terra, come pure dallo spostamento dei continenti. Tuttavia, questi cambiamenti avvengono molto più lentamente rispetto all’attuale aumento delle temperature e possono essere esclusi quale motivo del forte riscaldamento degli ultimi 150 anni. I cambiamenti climatici attuali non possono essere motivati neppure con un mutamento dell’attività solare o di quella dei vulcani.

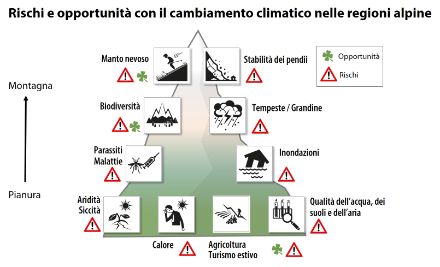

I cambiamenti climatici implicano soprattutto rischi e la Svizzera ne è particolarmente colpita

Un ulteriore rafforzamento dei cambiamenti climatici avrà effetti prevalentemente negativi. Per la Svizzera i rischi consistono in un aumento degli eventi meteorologici estremi con estati sempre più asciutte, un’intensificazione delle precipitazioni, un aumento dei giorni tropicali e inverni vieppiù poveri di neve. Nelle regioni di montagna si dovranno mettere in conto ulteriori rischi come l’aumento delle cadute di massi e delle colate detritiche o la diminuzione della biodiversità.

I cambiamenti climatici si manifestano, oltre che con il riscaldamento globale, con una serie di conseguenze dirette in tutto il mondo. Alcuni esempi sono i cambiamenti nel ciclo dell’acqua, gli eventi meteorologici estremi, la fusione dei ghiacciai e delle calotte polari, l’innalzamento del livello dei mari, il cambiamento delle correnti marine e l’acidificazione dei mari.

Scenari climatici per la Svizzera

In collaborazione con i partner del mondo della ricerca, MeteoSvizzera elabora scenari climatici per la Svizzera. Gli scenari climatici Clima CH2025 costituiscono una base fondamentale per la strategia di adattamento del Consiglio federale. Essi indicano in che modo e in quali regioni i cambiamenti climatici hanno un impatto e consentono una visione più precisa del clima futuro del nostro Paese. Gli scenari climatici mettono in evidenza la vulnerabilità del nostro Paese di fronte alle conseguenze del riscaldamento globale e mostrano chiaramente quali sono i vantaggi nel proteggere il clima in modo deciso e coerente a livello regionale, nazionale e internazionale.

Gli scenari climatici mostrano che i cambiamenti osservati finora continueranno anche in futuro e che la Svizzera continuerà a riscaldarsi più della media globale. I cambiamenti climatici futuri possono essere riassunti in quattro punti principali:

- Caldo più estremo: Il caldo estremo sarà più frequente e intenso.

- Estati più secche: In estate il suolo in Svizzera diventa sempre più arido.

- Forti precipitazioni più frequenti e intense: Le forti precipitazioni sono più frequenti e intense.

- Meno neve: Le precipitazioni cadono più spesso sotto forma di pioggia anziché di neve.

Effetti dei cambiamenti climatici in Svizzera

I cambiamenti climatici in Svizzera hanno un forte impatto sull’ambiente, la società e l’economia. I rischi superano chiaramente le opportunità e toccano quasi tutti i settori. Diversi rischi, soprattutto le elevate temperature, i pericoli naturali e le malattie, colpiscono la salute della popolazione. Sono particolarmente vulnerabili le regioni di montagna, dove i rischi aumentano a causa della minore stabilità dei pendii, l’aumento degli scivolamenti, delle colate detritiche e della caduta di massi. Anche la biodiversità è compromessa dai cambiamenti climatici soprattutto in montagna. Le opportunità che si presentano riguardano il settore della produzione energetica invernale, i minori danni causati dalla neve, i ricavi dal turismo estivo e, eventualmente, anche il settore agricolo.

Il peggio può ancora essere evitato con misure efficaci a livello globale

Poiché l’impatto dei cambiamenti climatici è percettibile già oggi, sono necessari provvedimenti tempestivi. L’incremento della temperatura sulla Terra e la gravità delle sue conseguenze sono essenzialmente proporzionali ai quantitativi di gas a effetto serra che verranno emessi a livello globale. Una riduzione rapida e coerente di queste emissioni può prevenire ulteriori danni, evitando gli impatti peggiori.

Consenso politico per limitare il riscaldamento climatico

Alla Conferenza sul clima di Parigi nel 2015 la comunità mondiale ha ratificato un accordo che obbliga tutti i paesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. L’obiettivo è di limitare il riscaldamento globale medio a meno di 2 °C, idealmente a 1,5 °C, rispetto al livello del periodo preindustriale. L’accordo è stato ratificato anche dalla Svizzera, che si impegna a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra rapidamente e drasticamente. Entro il 2030 le emissioni dovranno essere diminuite del 50% rispetto al 1990. È necessario agire quasi ovunque e gli interventi riguardano i seguenti settori: edifici, industria, agricoltura, trasporti, servizi e rifiuti. Entro il 2050 verrà perseguito l’obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero. In seguito non potranno più essere immessi nell’atmosfera gas a effetto serra, a meno che essi possano essere nuovamente rimossi attraverso pozzi di assorbimento e provvedimenti tecnici.

La protezione del clima funziona, ma l’adeguamento è comunque necessario

L'entità degli effetti dei cambiamenti climatici è una conseguenza diretta dell'aumento della temperatura globale ed è determinata esclusivamente dalle emissioni globali. Con un’ambiziosa protezione del clima e un saldo netto di emissioni pari a zero a livello globale entro il 2050, si potrebbe evitare la maggior parte del futuro aumento di temperatura a lungo termine e quindi molti degli effetti che ne conseguono.

Le attuali cifre dimostrano che un riscaldamento globale di 1,5 °C verrà raggiunto entro pochi anni. Gli effetti dei cambiamenti limatici sono già oggi ben visibili e si rafforzeranno in futuro. Ogni aumento di temperatura evitato, anche solo di pochi decimi di grado, dà un contributo misurabile alla protezione del clima e riduce i costi per l’adattamento. Ciò nonostante, l’adattamento ai cambiamenti climatici è sempre più importante. Dal 2012 la Svizzera dispone di una strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici che viene regolarmente aggiornata con le più recenti scoperte scientifiche. I nuovi scenari climatici di Clima CH2025 costituiranno una base importante per il prossimo aggiornamento della strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Ciò aiuterà la politica e la società a ridurre i rischi posti dai cambiamenti climatici e a prendere decisioni adeguate per la protezione del clima.