Navigazione di servizio

Ricerca

La nozione di accelerazione

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, dobbiamo definire il concetto di “accelerazione” così come viene inteso in fisica. Sebbene tutti pensiamo all'accelerazione come a un aumento della velocità di un oggetto in movimento (un veicolo, per esempio), la definizione fisica è molto più ampia e comprende qualsiasi variazione della velocità o della traiettoria di un oggetto in movimento.

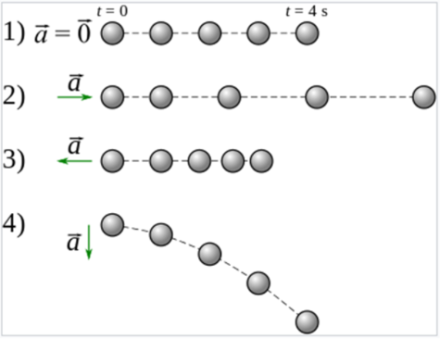

In meteorologia, siamo interessati a tre tipi di accelerazione:

- Accelerazione come viene solitamente intesa, cioè quando una forza viene esercitata nella stessa direzione del movimento.

- Quando la forza viene esercitata nella direzione opposta a quella del movimento. Si parla di accelerazione negativa o decelerazione.

- Quando la forza è perpendicolare alla direzione del movimento. Si tratta di un cambiamento di direzione, senza alcuna variazione di velocità (ad esempio, sulle montagne russe, veniamo accelerati ad ogni curva, anche se la velocità del veicolo rimane costante).

Quando l'accelerazione è parallela alla direzione del moto, si definisce accelerazione tangenziale; quando è perpendicolare, si definisce accelerazione centripeta.

Come promemoria, nella seconda parte di questa serie abbiamo mostrato che l'accelerazione centripeta, come l'accelerazione tangenziale, è legata ai movimenti vorticosi. In altre parole, in un fluido, l'accelerazione e la vorticità sono intimamente legate.

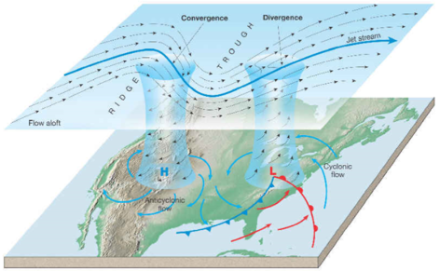

Nozioni di convergenza e divergenza

Se la Terra non ruotasse, le masse d'aria scivolerebbero dall'alta alla bassa pressione, come una biglia sul fondo di una ciotola, ma poiché la Terra ruota, i venti vengono deviati verso destra (nell'emisfero settentrionale) dalla forza di Coriolis fino a quando non si raggiunge un sottile equilibrio tra quest'ultima e la forza del gradiente di pressione. Il vento diventa quindi parallelo alle isobare e ruota intorno alle depressioni; questo è conosciuto come “vento geostrofico”.

Tuttavia, questo sottile equilibrio viene spesso alterato, in particolare quando il flusso subisce un'accelerazione (nel senso fisico del termine, come sopra). In prossimità del suolo, si tratta generalmente di una decelerazione dovuta all'attrito della massa d'aria sulla superficie terrestre. In quota, invece, entrano in gioco tutti e tre i tipi di accelerazione: l'accelerazione vera e propria (all'ingresso di un flusso a getto, per esempio), la decelerazione (all'uscita da un flusso a getto) e la curvatura del flusso (vorticità positiva o negativa). Quando l'equilibrio tra il gradiente di pressione e la forza di Coriolis si rompe e il vento non è più parallelo alle isobare, si parla di “vento ageostrofico”.

Convergenza, divergenza e movimenti verticali

Quando una massa d'aria si discosta dai “binari” rappresentati dalle isobare, tende a convergere in alcuni punti, opportunamente chiamati zone di convergenza, e a divergere in altri punti, chiamati zone di divergenza. Quando queste zone sono vicine al “coperchio” rappresentato dalla tropopausa (circa 12.000 m alle nostre latitudini), l'aria in eccesso nelle zone di convergenza non può che evacuare verso il basso, causando l'abbassamento e l'essiccazione della massa d'aria, per poi divergere a livello del suolo. Al contrario, la corrente d'aria causata dalle zone di divergenza in quota è all'origine di movimenti ascensionali su larga scala che favoriscono le precipitazioni e i temporali, nonché la convergenza negli strati più bassi dell'atmosfera.

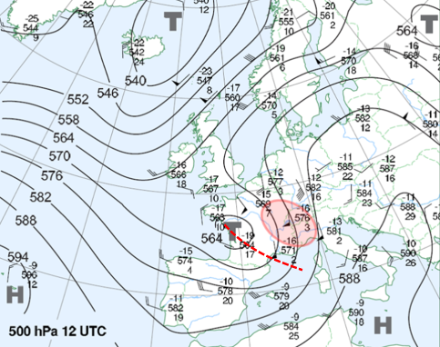

Da un punto di vista previsionale, le zone di divergenza dinamica vicino alla tropopausa sono quindi essenziali per definire le potenziali ascendenze e quindi le aree di maltempo. Ecco perché i meteorologi sono costantemente alla ricerca di queste zone.

È stato dimostrato matematicamente (ma vi risparmiamo la dimostrazione...) che i movimenti agéostrofici avvengono sempre da destra a sinistra del vettore di accelerazione della massa d'aria; quindi le zone di convergenza/ subsidenza si trovano a sinistra dell'ingresso di un getto e le zone di divergenza/ascendenza si trovano a destra. All'uscita del getto, dove si verifica la decelerazione, è vero il contrario. Nelle aree in cui il flusso è curvo (accelerazione centripeta), la zona di divergenza/ascendenza si trova a valle del canale depressionario e la zona di convergenza/subsidenza a monte.

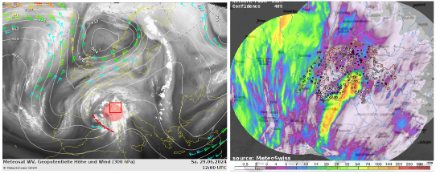

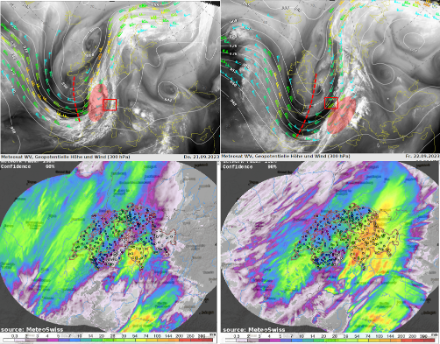

L'illustrazione che apre questo articolo mostra in blu le principali zone di convergenza/ subsidenza e in rosso le principali zone di divergenza/ascendenza in Europa occidentale per domenica 27 ottobre alle 12 UTC.

Qualche esempio concreto

Le zone di divergenza in quota (note come zone PVA, per “avvezione di vorticità positiva”) possono variare di dimensioni. In estate, piccoli e poco profondi canali depressionari possono essere sufficienti a scatenare temporali. D'altro canto, le zone di divergenza più pronunciate, associate a una forte instabilità e a una massa d'aria molto ricca di acqua precipitabile, possono provocare forti piogge, come nel caso del 29 giugno di quest'anno - un triste ricordo in Val Lavizzara e Bavona, come anche in Vallese - o addirittura supercelle temporalesche molto vigorose come quella del 20 giugno 2013, che ha interrotto bruscamente la Festa Federale di Ginnastica a Bienne.

Conclusioni

I sistemi meteorologici sono complessi e caotici. Per mettere in evidenza un elemento o un altro, come abbiamo cercato di fare in questa serie di articoli dedicati alla circolazione generale dell'atmosfera, dobbiamo necessariamente maltrattare la realtà e semplificarla eccessivamente. Quindi, per quanto complicata possa apparire al lettore, la teoria è ancora lontana dall'illustrare correttamente la sottigliezza, la ricchezza e la complessità dei movimenti atmosferici. Una teoria che fallisce in un caso particolare non significa che sia sbagliata, ma che sono entrati in gioco elementi non considerati nel presupposto iniziale.

Grazie ai coraggiosi lettori che si sono presi la briga di approfondire con noi i fondamenti della fisica. Ci auguriamo che abbiano aperto la porta e gli occhi su una realtà complessa e affascinante, e soprattutto che abbiano avuto il desiderio di imparare sempre di più.

Di seguito troverai alcuni link ad altri articoli di questa serie e ad altri articoli su argomenti simili: