Navigazione di servizio

Ricerca

I temporali sono caratterizzati dai fulmini e dai susseguenti tuoni. Si sviluppano per lo più in estate, quando la forte radiazione solare porta alla formazione di imponenti nuvole. Queste particolari nuvole all’origine del fenomeno temporalesco sono chiamate cumulonembi.

Come si formano i cumulonembi, le nuvole temporalesche

Per la formazione di un temporale devono essere soddisfatte tre condizioni:

- sufficiente umidità, affinché si formino per condensazione le particelle che daranno origine alla nuvola;

- una stratificazione instabile della massa d’aria, per consentire sufficienti e forti movimenti verticali dell’aria

- un meccanismo di innesco (solitamente un sollevamento) per permettere la formazione della nuvola temporalesca (trigger) e dare sfogo all’instabilità della massa d’aria.

Ma quando e perché si sviluppano i cumulonembi, le particolari nuvole all’origine del fenomeno temporalesco? La causa è da ricercarsi nella stratificazione verticale della massa d’aria: nell’atmosfera l’instabilità è maggiore quando aria molto calda e umida nei bassi strati è sovrastata da aria più fredda. Questo permette all’aria più calda e leggera di salire verso l’alto grazie all’effetto di Archimede. Salendo, l’aria si raffredda e condensa, creando le prime goccioline di acqua che, crescendo, possono cadere al suolo originando la pioggia. Durante l’estate, la forte radiazione solare origina delle “bolle d’aria calda” che si staccano dal terreno, salgono in quota e condensando formano una nuvola che, se lo sviluppo verticale è sufficientemente ampio, può originare un temporale. Un'altra situazione che provoca la formazione di cumulonembi è l’afflusso di aria più fredda, come ad esempio accade al passaggio di un fronte freddo, l’aria calda, essendo scalzata da quella più fredda, viene costretta a salire.

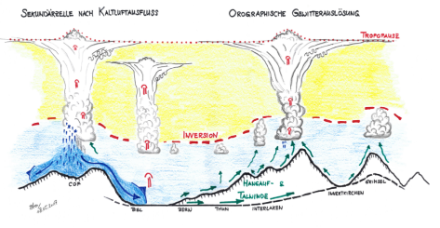

Durante le giornate temporalesche, negli strati di aria prossimi al suolo si accumulano spesso importanti quantitativi di umidità sotto forma di vapore acqueo (invisibile). Solitamente nella parte superiore della troposfera (oltre i 4 km di quota) le condizioni di temperatura e di umidità sono tali da impedire l’ulteriore crescita dei cumuli che si formano per ragioni termiche durante la giornata. A volte sussiste un’inversione termica che limita lo sviluppo verticale dei cumuli. Per permettere la formazione di un cumulonembo (la nuvola temporalesca) non basta dunque che l’atmosfera sia “carica” al punto giusto, bensì che esista l’opportuno innesco. In Svizzera sono per lo più i venti termici che durante il giorno risalgono i versanti e le vallate alpine a fungere da innesco (o trigger).

Il primo stadio di sviluppo di un temporale è rappresentato dal cumulo umile, o anche solo da un cumulo fratto (un frammento di un cumulo), dove la base della nube è generalmente più larga della sua estensione verticale. Il secondo stadio è il cumulo mediocre, in cui l'estensione verticale della nuvola è analogo e già leggermente superiore all’estensione orizzontale della sua base, conferendo alla nuvola una chiara impressione di verticalità. Il terzo stadio di sviluppo è il cumulo congesto, in cui iniziano a formarsi le prime precipitazioni, con deboli rovesci visibili sotto la nuvola. Quando appare il primo fulmine, abbiamo il temporale che per svilupparsi richiede, oltre alla condensazione, anche il fenomeno del ghiacciamento, quando le gocce d'acqua raggiungono zone con temperature sotto zero. A questo punto la nube ha raggiunto lo stadio di cumulonembo che può presentarsi in varie forme. Tra le principali, c'è il cumulonembo calvo, che presenta una sommità arrotondata simile a un cavolfiore, tipico della stagione estiva. Oppure il cumulonembo a incudine, più conosciuto, caratterizzato da una sorta di "cappello" formato quando le correnti ascensionali spingono i cristalli di ghiaccio fino alla tropopausa, una zona di discontinuità atmosferica. Qui la corrente ascensionale si espande orizzontalmente, formando la caratteristica incudine, che può estendersi lateralmente per decine di chilometri.

Semplificando, il ciclo di vita di una cella temporalesca può essere suddiviso in tre fasi: sviluppo, maturazione e dissoluzione.

Il ruolo dell’orografia nello sviluppo dei temporali

In Svizzera sono per lo più le montagne a fungere da meccanismo di sollevamento o innesco (trigger) per lo sviluppo dei temporali. I venti di valle e quelli che risalgono i pendii sospingono l’aria calda verso l’alto in direzione delle cime delle montagne. Ciò porta alla creazione di convergenze in particolare verso i rilievi, le creste e le vette. Con il passare delle ore l’aria in costante ascesa erode l’inversione e nel corso del pomeriggio le nubi temporalesche crescono ulteriormente verso l’alto. Al loro interno si creano delle forti tensioni elettriche.

Una volta che si formano le precipitazioni, interviene in una seconda fase un diverso meccanismo d’innesco: sotto le nuvole temporalesche defluisce aria fredda che si distribuisce attorno alla base della nuvola temporalesca. A volte quest’aria fredda è in grado di “infilarsi” sotto l’aria calda presente nelle zone circostanti sollevandola attivamente. Grazie a questa ulteriore spinta i cumuli inizialmente bassi riescono a oltrepassare l’inversione esistente e a crescere fino a formare una nuova cella temporalesca.

Le tipologie di temporali

I temporali si suddividono in tre principali categorie, ognuna delle quali include vari sottogruppi distinti. Il tipo di temporale più semplice è quello descritto sopra per illustrare le fasi di sviluppo, ovvero il temporale a cella singola: un cumulonembo con una propria dinamica interna, caratterizzata da correnti ascensionali che trasportano aria calda e umida verso l’alto. Questo processo può dare origine a un temporale strutturato, con pioggia, grandine o gragnuola. Questi temporali, noti anche come temporali di calore, si sviluppano tipicamente nel tardo pomeriggio soprattutto sopra i rilievi e appaiono come celle isolate e arrotondate. Non durano a lungo (30-60 minuti), ma possono causare forti precipitazioni in modo locale.

Il secondo gruppo di temporali è rappresentato dalle multicelle, un insieme di celle singole che formano una struttura più complessa. Sul radar meteorologico esse appaiono come un "campo" di precipitazione con diversi massimi d’intensità al suo interno. Questi temporali, costituiti da più celle che interagiscono tra loro, sono meno strutturati e più duraturi rispetto a quelli a cella singola, poiché le celle si rigenerano reciprocamente, aumentando l'intensità del temporale. Possono durare diverse ore e presentano vari sottotipi, tra cui agglomerati di diverse forme e dimensioni, o linee temporalesche (in inglese squall lines). Quest’ultime in Svizzera possono attraversare rapidamente aree come l’Altopiano o il Ticino e sono spesso accompagnate da piogge intense, grandine e forti raffiche di vento.

Il terzo gruppo di temporali comprende le supercelle, che sono il tipo di temporale più intenso e violento. Questi temporali hanno una struttura ben definita, simile a quella della cella singola, ma con una corrente ascensionale che tende a ruotare sul piano orizzontale, creando un sistema quasi auto rigenerante. La rotazione intensifica le correnti ascensionali, rendendo le supercelle molto durature e violente. Possono percorrere centinaia o migliaia di chilometri e persistere per svariate ore. Le supercelle sono i temporali più distruttivi, spesso accompagnati da grandine di grandi dimensioni, alta frequenza di fulmini e raffiche di vento molto forti. I tornado sono uno dei fenomeni più eclatanti e distruttivi associati ai temporali prevalentemente in presenza di supercelle. In Svizzera i tornado sono molto rari; sono già stati osservati, ad esempio sul Lago Lemano, anche se su scala più piccola rispetto agli USA o altre regioni d’Europa.

Infine, menzioniamo che talvolta i temporali possono essere accompagnati dalla neve; essi si verificano quando il temporale è prevalentemente originato a da un marcato afflusso di aria fredda in quota, permettendo la caduta della neve anche a quote piuttosto basse. I temporali di neve sono rari in pianura, più frequenti in alta quota durante la primavera e l'inizio dell'estate. Essi si verificano in particolare nel periodo tardo invernale e primaverile. Sono più frequenti alle basse quote del Nord delle Alpi rispetto al versante sudalpino, dove questi fenomeni sono estremamente rari.

Perché la previsione dei temporali è impegnativa

Nelle giornate temporalesche gli elementi e i processi descritti hanno un’intensità che può variare notevolmente nello spazio e nel tempo, inoltre essi interagiscono gli uni con gli altri. La corretta ponderazione di tutti questi fattori, al fine di elaborare una previsione precisa dello sviluppo di temporali, costituisce una grande sfida. Spesso l’evoluzione dei temporali su scala regionale e a corto termine può essere indicata solo indicativamente, con un anticipo che può variare da poche ore a qualche giorno.