Navigazione di servizio

Ricerca

Situazione meteorologica

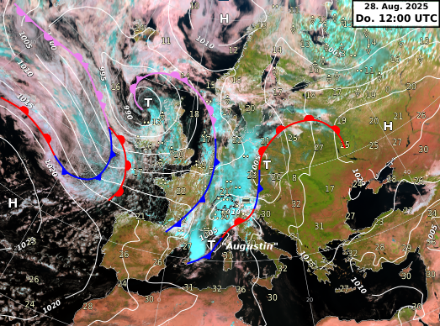

Tra mercoledì pomeriggio e venerdì mattina, sotto l'influenza di una zona di bassa pressione sulle isole britanniche, aria molto umida e instabile ha raggiunto la regione alpina. Come già descritto in dettaglio nei giorni precedenti, la depressione centrale responsabile di questo fenomeno era l'ex uragano «Erin».

Inoltre, una piccola depressione secondaria denominata «Augustin», che si è spostata dalle Baleari verso nord-est, ha causato un aumento dell'apporto di umidità verso le Alpi. Venerdì quest'ultimo è diminuito ed è possibile fare un primo bilancio di questo evento di precipitazioni.

Andamento temporale delle precipitazioni

Le precipitazioni sono iniziate nel corso della giornata di mercoledì, in particolare nel Giura settentrionale, dove si sono verificati i primi forti temporali. Sul versante sud delle Alpi e nelle Alpi, le precipitazioni si sono intensificate nella notte tra mercoledì e giovedì, raggiungendo la loro fase più intensa. Dopo una fase temporaneamente asciutta nella seconda metà della giornata di giovedì, un'altra ondata di precipitazioni ha raggiunto la Svizzera, portando ulteriori piogge. Venerdì mattina pioveva solo sul versante sud delle Alpi, ma con intensità notevolmente minore.

Quantitativi di pioggia

Fra mercoledì pomeriggio e venerdì mattina, all’interno del periodo allertato, in Ticino sono caduti fra 60 e 120 millimetri di pioggia. I massimi sono stati registrati fra le Centovalli, la Val Onsernone, la parte centrale della Valle Maggia e l’alta Val Verzasca, dove sono stati accumulati fino a 150-200 mm, con locali punte fino a 250 mm. Nelle vallate grigionesi meridionali sono caduti da 50 a 100 mm, con massimi fino a 120-140 mm sull’Alto Moesano e sulla bassa Val Bregaglia. In Engadina le piogge sono risultate meno intense, con 25-60 mm.

Nelle regioni nordalpine prossime alla cresta alpina principale e in alcune parti dei Grigioni sono caduti fra 50 e 90 mm di pioggia, a nord delle Alpi fra 20 e 50 mm, sul nord del Giura e sulle Prealpi romande da 50 a 90 mm.

Meno pioggia del previsto

Le precipitazioni registrate in tutte le regioni sono state inferiori alle previsioni. In particolare, è stata nettamente sovrastimata l'estensione delle precipitazioni provenienti da sud oltre la cresta alpina. Le soglie per le allerte emesse non sono state superate durante il periodo di allerta, anche se le precipitazioni totali su 12 e 18 ore sul versante sud delle Alpi hanno raggiunto localmente le soglie di allerta di livello 4.

Non è ancora possibile individuare in maniera chiara i motivi per cui le quantità di pioggia sono state così nettamente sovrastimate prima dell'evento.

Innanzitutto, come già nei giorni precedenti, occorre richiamare l'attenzione sull'influenza dell'ex uragano «Erin». Come previsto, l'uragano proveniente dai Caraibi si era trasformato da ciclone tropicale in una depressione extratropicale. Il modo in cui questa trasformazione rende incerte le previsioni è descritto qui. L'incertezza non riguarda solo la fase preliminare, ma spesso rimane elevata anche nei modelli che vengono aggiornati durante l'evento. Inoltre, le previsioni sono generalmente difficili in caso di condizioni meteorologiche da sud-ovest, come quelle che hanno caratterizzato questo evento piovoso.

Quando una grande quantità di vapore acqueo, che potenzialmente può provocare precipitazioni, fluisce dal Mediterraneo verso le Alpi, si formano solitamente temporali molto estesi e intensi sul sud della Francia e sul nord-ovest dell'Italia. Prevedere la loro dinamica è già di per sé abbastanza difficile e eventuali previsioni errate «a valle» di questi temporali in Svizzera hanno anche un impatto sull' attendibilità delle previsioni.

Ulteriori incertezze sono rappresentate dai complessi processi di formazione delle precipitazioni all'interno delle nuvole, dall'interazione della corrente con la complessa conformazione del territorio alpino e dall'eventuale influenza della polvere sahariana sui processi microfisici nelle nuvole. Nel caso specifico, nel sud e nelle Alpi è stata registrata la presenza di polvere sahariana (appena percettibile, perché non visibile a causa della fitta nuvolosità). Tuttavia, quest'ultima non viene attualmente presa in considerazione in modo adeguato in nessun modello meteorologico operativo.

Inquadramento climatologico

La maggior parte delle piogge sono cadute sull'arco di 24 ore. Fra il 27 e il 28 agosto sul versante sud delle Alpi sono caduti localmente oltre 100 mm di precipitazioni in 24 ore. Le quantità maggiori sono state registrate a Mosogno in Valle Onsernone (206 mm) e a Cevio in Valle Maggia (159 mm). Precipitazioni superiori ai 100 mm sono state registrate anche a Robièi, nella parte superiore della Val Bavona (109 mm), a Bosco/Gurin (107 mm), presso Toricella/Crana (105 mm) e al San Bernardino (103 mm). Nelle altre stazioni della Svizzera meridionale sono state misurate precipitazioni massime su 24 ore comprese tra 30 e 100 mm circa. In Engadina e nelle zone allertate con un livello 5 tra i passi del Lucomagno, dello Splügen e del Giulia, le precipitazioni su 24 ore sono state comprese tra 20 e 65 mm.

Gran parte delle precipitazioni sul versante sud delle Alpi si sono verificate il 28 agosto tra mezzanotte e mezzogiorno. La stazione di misurazione di Mosogno ha registrato un totale massimo di 184 mm in 12 ore, mentre a Cevio in questo periodo sono stati misurati 147 mm. Nelle altre zone del Ticino, i valori massimi su 12 ore sono rimasti compresi tra 35 e 95 mm. Questi valori di precipitazioni su 12 ore, così come quelli su 24 ore, vengono superati con una frequenza superiore a una volta all'anno o circa ogni 1-3 anni.

Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, nel Giura occidentale e nell'Altopiano sono stati registrati in 24 ore da 40 a 60 mm di precipitazioni, localmente anche di più. A Vevey sono stati raggiunti 94 mm, sul Chasseral quasi 88 mm. A Vevey ciò corrisponde a un evento che può verificarsi circa ogni 10-20 anni. La misurazione sul Chasseral corrisponde ad un periodo di ritorno di 5-10 anni. Anche altre stazioni nella parte occidentale del Paese hanno registrato precipitazioni con frequenze simili.

Durante l'evento di precipitazioni intense, i valori orari più elevati hanno raggiunto i 20-37 mm, mentre le precipitazioni massime su dieci minuti hanno raggiunto localmente i 10-16 mm. Su questi intervalli di tempo non sono stati registrati nuovi record.

Sviluppo delle precipitazioni intense

Il cambiamento climatico influenza l'intensità e la frequenza delle precipitazioni intense, anche in Svizzera. Gli eventi che si verificano da una a tre volte all'anno sono oggi in media circa il 30 % più frequenti rispetto all'inizio del XX secolo. Nello stesso periodo, l'intensità delle precipitazioni giornaliere massime annuali è aumentata in media del 12 %. Nella maggior parte delle stazioni di misurazione, le precipitazioni intense sono diventate più frequenti e intense in tutte e quattro le stagioni. Questa tendenza è destinata a continuare in futuro se le emissioni globali di gas serra non saranno ridotte in modo significativo.