Navigazione di servizio

Ricerca

“Se ul Genrus al met sü 'l capel, o che 'l fa brütt o che 'l fa bel”

Probabilmente molti avranno già sentito questo proverbio più e più volte. Esistono infatti anche molte altre versioni, adattate al dialetto locale.

Lo ritroviamo ad esempio in dialetto piemontese:

“Quand 'L Munvis a l'ha 'l capel, o cu fa brüt o cu fa bel”

O in dialetto veronese:

"Quando el Baldo el gà el capèl, o che fa bruto o che fa bel"

O ancora in dialetto bresciano:

“Quand èl Gölèm èl ga èl capèl, o che l’piöf o chè l’fa bèl”

O in dialetto trentino:

“Quande 'l Cornét el g'ha 'l capèl, o che 'l pióve o che 'l fa bèl”

Insomma, ce n’è un po’ per tutti i gusti, anzi per tutte le montagne. Ma cosa vuol dire questo proverbio tanto diffuso? Sostanzialmente esso indica l’incertezza meteorologica, poiché la presenza di una nube sulla cima di una montagna (il cappello) non fornisce una chiara previsione e tutti gli scenari restano ancora possibili. In altre parole, la nuvola che avvolge la cima della montagna non indica necessariamente se pioverà o se il tempo volgerà al sole, quindi appare anche come una rassegnazione al fatto che il tempo fa comunque quello che vuole. L’osservazione sulla quale si fonda è che una nube al di sopra di una montagna è un fenomeno che può verificarsi sia prima di un peggioramento che prima di un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Come tutti i proverbi, anche in questo caso c’è un fondo di verità. Analizziamo quindi brevemente la scienza alla base del famoso detto.

Ul capel

La presenza di una nube sulla cima di una montagna presuppone due fattori fondamentali:

- Un movimento verticale verso l’alto, in grado di portare a saturazione l’aria.

- Una massa d’aria sufficientemente umida da raggiungere il punto di condensazione una volta sospinta verso l’alto e quindi raffreddata.

In base a come questi due fattori si combinano fra loro, la nube sarà più o meno sviluppata e la sua base sarà più o meno alta rispetto alla cima della montagna.

Ci sono tanti meccanismi che portano le cime delle montagne a ritrovarsi spesso nelle nuvole, associati sia al bel tempo che al maltempo, ma per semplicità descriviamo qui i due principali.

… o che 'l fa brütt ...

Il discorso comincia a farsi complesso, dato che anche in questo caso abbiamo due situazioni:

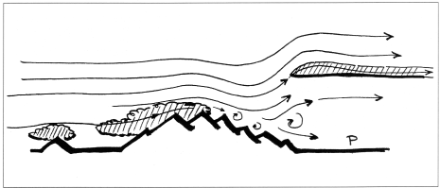

Nel primo caso la presenza della nube è dovuta all’arrivo di aria più umida su vasta scala, quindi all’arrivo di una massa d’aria favorevole allo sviluppo delle nuvole ed eventuali precipitazioni. Tale massa d’aria è convogliata verso la montagna dai venti che ruotano intorno alle zone di bassa e alta pressione, che quindi soffiano su chilometri e chilometri di territorio. La figura 1 rappresenta questa situazione: una vasta corrente umida soffia verso la montagna da sinistra verso destra. Essendo l’aria umida forzata a salire lungo il rilievo, essa si raffredda raggiungendo il punto di condensazione, andando quindi a formare la nuvola (che, lo ricordiamo, è composta da moltissime goccioline di acqua). Proseguendo il suo viaggio verso destra, essa incontra una catena montuosa più grande, come potrebbero essere le Alpi, causando una nuvolosità più estesa e più sviluppata in altezza. Se la corrente d’aria è sufficientemente forte e le condizioni atmosferiche favorevoli, dalla nube potranno successivamente cadere alcune precipitazioni. Il nostro “cappello” sarà dato dalla nube che si forma proprio a ridosso dei rilievi investiti dalla corrente atmosferica, e in questo caso è un segnale del successivo arrivo delle precipitazioni.

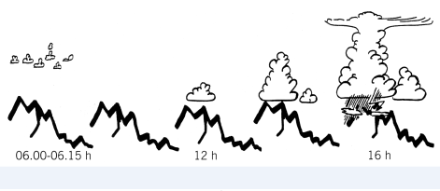

Nel secondo caso la presenza della nube è dovuta alla spinta verso l’alto dell’aria umida presente alle quote più basse dovuta alle circolazioni termiche, quelle che nelle giornate stabili della stagione calda tipicamente risalgono le montagne, chiamate brezze di monte. Anche in questo caso se il contenuto di umidità dell’aria è sufficiente, durante il sollevamento l’aria giungerà a saturazione, andando a formare una nube a ridosso o appena sopra la montagna. La figura 2 mostra la tipica formazione del nostro “cappello” nuvoloso nelle ore più calde della giornata. Se la corrente verticale è abbastanza forte, e quindi la massa d’aria molto instabile, il “cappello” (cumulo) potrà in seguito dar luogo ad un rovescio o ad un eventuale temporale. Ecco quindi che anche in questo caso il “cappello” è un segnale di un peggioramento del tempo.

… o che 'l fa bel

Come ci ricorda il proverbio, la presenza della nube sulla montagna può tuttavia essere indicatore anche di bel tempo. Questo si spiega con il fatto che spesso lo sviluppo del temporale illustrato nella figura 2 si ferma allo stadio relativo alle ore 12 o alle ore 14 della figura, in altre parole le correnti verticali non sono sufficientemente sviluppate da causare un temporale, ma solo delle piccole nubi (cumuli) sulle cime delle montagne. In questo caso il nostro “cappello” è quindi un segnale di bel tempo, in quanto la giornata proseguirà all’insegna del tempo stabile e soleggiato (tranne sulla cima della montagna, che resterà in nebbia).

Morale

Come leggiamo in fondo al post di Meteo Caprino Veronese, da cui questo blog è stato ispirato, in fondo questo proverbio è un inno all'incertezza del tempo...ma anche della vita in fondo. Ci ricorda che, nonostante tutti i progressi tecnologici, la natura ha sempre l'ultima parola. E che, a volte, l'unica previsione davvero affidabile è quella che contempla tutte le possibilità.

Quindi, la prossima volta che ammirerete il caratteristico cappello della vostra montagna di fiducia, non preoccupatevi troppo. Godetevi il panorama, sorridete al proverbio e preparatevi a qualunque cosa il cielo abbia in serbo. Dopotutto, la bellezza della meteorologia sta anche nell'imprevedibilità, no?