Navigazione di servizio

Ricerca

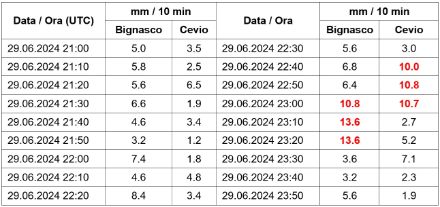

In modo simile all’evento alluvionale della Mesolcina del 21 giugno 2024, anche l’alluvione nell’Alta Vallemaggia si contraddistingue per la persistenza delle forti precipitazioni temporalesche piuttosto che per singoli accumuli di precipitazione estremi sul brevissimo periodo: su un periodo di 10 minuti il pluviometro di Bignasco (il più vicino all’epicentro) ha fatto segnare un massimo di 13.6 mm. Questo quantitativo rappresenta “solo” il quarto valore più elevato registrato durante l’evento: i pluviometri di Chironico, Maggia e Acquarossa, durante le ultime fasi delle precipitazioni in Alta Vallemaggia, in concomitanza con lo spostamento della linea di convergenza verso est, hanno registrato valori sui 10 minuti più elevati (fino a 15.0 mm). Inoltre, questo valore, pur indicando un’elevata intensità delle precipitazioni, è nettamente inferiore al valore record svizzero misurato a Losanna nel 2018 (41.0 mm) o al record per il Ticino misurato a Locarno-Monti nel 2003 (33.6 mm) e superato a Cadenazzo pochi giorni dopo l’evento oggetto di questo rapporto, con ben 37.1 mm, durante il passaggio di un violento temporale grandinigeno il 12 luglio 2024.

Ciò significa che le precipitazioni cadute sui brevi intervalli (10 minuti) sono state significative, ma non estreme. L’eccezionalità dell’evento è piuttosto da ricercare nella persistenza delle intensità elevate di pioggia su un lasso di tempo di 6 ore circa con due fasi distinte: la prima caratterizzata da una certa variabilità dell’intensità delle precipitazioni a causa del frequente passaggio di cellule temporalesche (fase 1), la seconda dalla persistenza di precipitazioni intense, senza più interruzioni o temporanee attenuazioni, dovuta alla presenza del fronte temporalesco stazionario (fase 2). È soprattutto in questa seconda fase, la quale ha causato ingenti quantitativi di pioggia in un terreno già saturo e con i corsi d’acqua già in piena, che il pluviometro cantonale di Cavergno/Bignasco e quello di MeteoSvizzera posizionato a Cevio hanno rilevato una sequenza di vari intervalli consecutivi di 10 minuti con un'intensità molto elevata (Tab. 1).

L'analisi degli accumuli di precipitazione in 10 minuti presso le stazioni di rilevamento automatiche sul versante sud delle Alpi mostra che quantità di precipitazione superiori a 10 mm in 10 minuti per un pe-riodo di 30 minuti o più sono un evento osservato piuttosto raramente per le stazioni delle valli alpine meridionali, compresa le stazioni di MeteoSvizzera di Cevio. Se consideriamo tutte le stazioni disponibili per l'analisi, troviamo che su un totale di 454 “anni osservati” tale sequenza è stata osservata solo in 28 eventi (incluso le recenti due sequenze consecutive registrate a Grono il 21 giugno 2024).

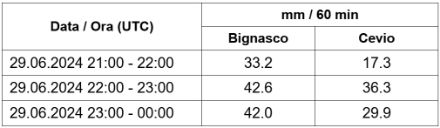

Anche l’analisi degli accumuli di precipitazione sui 60 minuti mostra delle sequenze molto particolari per i pluviometri di Cevio e Cavergno/Bignasco. Seppur considerando che entrambe le stazioni rilevano i dati pluviometrici con un’alta risoluzione temporale (10 minuti) solo da qualche decennio (dal 2004 a Bignasco, dal 2013 a Cevio), le sequenze consecutive degli accumuli sui 60 minuti risultano eccezionali per entrambe le stazioni, causando degli accumuli sulle 3 e 6 ore da primato. Per quanto riguarda la stazione di Cavergno/Bignasco, tra le 21:00 del 29 giugno e le 00:00 UTC del 30 giugno 2024 sono stati rilevati i seguenti accumuli orari:

Per questa stazione i tre accumuli orari rilevati tra le 21:00 e le 00:00 UTC rappresentano (in sequenza) il nono, il secondo e il quarto quantitativo più elevato sui 60 minuti dall’inizio delle misure. Per quanto riguarda la stazione di Cevio, i due accumuli orari rilevati tra le 22:00 e le 00:00 UTC rappresentano (in sequenza) il secondo e il quinto quantitativo più elevato sui 60 minuti dall’inizio delle misure. A Cevio l’accumulo massimo su 60 minuti (46.5 mm) ha un periodo di ritorno di 10 anni circa. La vicina stazione di misura cantonale di Bignasco ha invece misurato un massimo orario di 56.8 mm. A livello di singoli accumuli orari non si è trattato di un evento particolarmente eccezionale, avvenendo mediamente ogni 10-20 anni. Tuttavia, considerando la persistenza di abbondanti accumuli di ora in ora, bisogna considerare che il periodo di ritorno di questo evento è probabilmente molto superiore a quello menzionato.

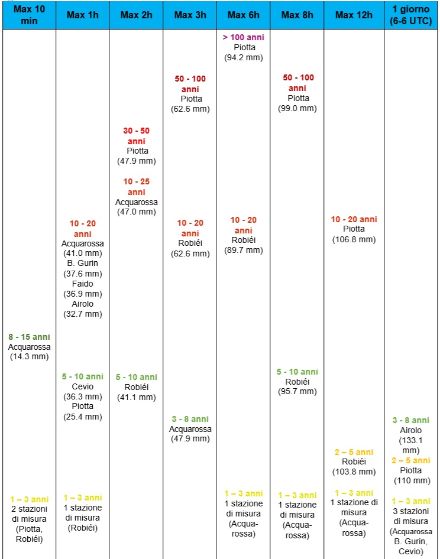

Nell’analisi dei periodi di ritorno è da rimarcare il fatto che nei pressi dell’epicentro delle precipitazioni la disponibilità di pluviometri che dispongono di una lunga serie di misure che permettono il calcolo dei periodi di ritorno sui vari intervalli temporali è estremamente limitata. Solo i pluviometri di Cevio e di Robiéi dispongono di tali serie. Contrariamente, in Alta Leventina il pluviometro di Piotta, che dispone di una lunga serie di misure omogenee, è risultato molto prossimo a una zona anch’essa interessata dall’evento alluvionale, ovvero la regione di Airolo.

Sicuramente da rimarcare i periodi di ritorno correlati ai quantitativi di pioggia rilevati dal pluviometro di Piotta, collocato al di fuori dell’epicentro delle precipitazioni, che variano dai 30-50 anni per gli accumuli sulle 2 ore, fino a un massimo di oltre 100 anni per gli accumuli sulle 6 ore (94.2 mm).

Confrontando il valore orario massimo registrato dall’algoritmo CombiPrecip (circa 80 mm sulla Bassa Val Bavona e la Bassa Lavizzara tra le 20:10 e le 21:10 UTC e poi nuovamente tra 22:40 e le 23:40 UTC) si ottiene un periodo di ritorno compreso tra 100 e 300 anni. Tuttavia questo confronto è correlato da un’elevata incertezza statistica, in quanto si tratta di un valore ottenuto dall’algoritmo CombiPrecip (misura combinata tra rilevamenti radaristici e valori pluviometrici) e di una misura del pluviometro. Per inquadrare l’evento nel suo complesso, sarà necessario confrontare il periodo di ritorno ottenuto dalle misure pluviometriche con quello ottenuto dalle analisi a livello idrologico e geologico.

Considerando tutti questi fattori, la distribuzione dei periodi di ritorno degli accumuli di precipitazione per i vari intervalli temporali mette in evidenza due aspetti che hanno caratterizzato l’evento di forti precipitazioni temporalesche:

- L’aumento dei periodi di ritorno con l’aumento dell’intervallo temporale fino a un massimo collocato verso le sei ore. Questo andamento dimostra che gli accumuli importanti sono da imputare al ripetuto passaggio di celle temporalesche o a temporali stazionari e/o rigeneranti piuttosto che al passaggio di singole celle temporalesche con precipitazioni estreme. Questo aspetto trova delle similitudini con quanto accaduto in Mesolcina il 21 giugno 2024 (anche se su un intervallo temporale più breve) e con molti altri eventi alluvionali che durante il periodo estivo hanno interessato il versante sudalpino.

- La distribuzione delle precipitazioni estreme e una differenza molto marcata nei periodi di ritorno dei quantitativi rilevati alle varie stazioni. Questo aspetto conferma la forte regionalità dell’evento, sintomo di linee temporalesche stazionarie con temporali rigeneranti. Nel caso di eventi di forti precipitazioni con una linea di convergenza persistente, ma tipicamente in graduale spostamento verso est, la differenza dei periodi di ritorno alle varie stazioni risulta meno marcata e più omogenea, oltre al fatto che un numero maggiore di stazioni mostra dei valori significativi.

Conseguenze sul territorio

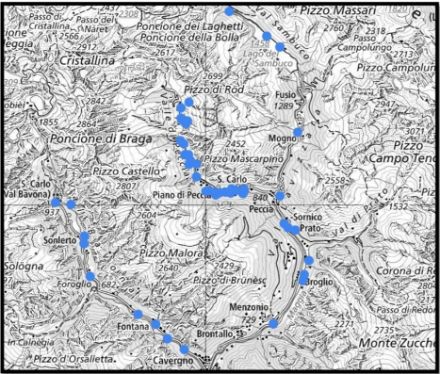

Le conseguenze a livello idro-geologico sono state molto severe. Il fiume Maggia e il fiume Bavona sono straripati in più punti. Praticamente la totalità dei riali laterali presenti nella zona interessata dalle forti precipitazioni è stata interessata da colate detritiche, anche d’importanti dimensioni. 8 sono state le vittime (una persona risulta tuttora dispersa) con danni estesi sul territorio per un ammontare di svariate decine di milioni di franchi. L’evento è stato ampiamente documentato dai media (ad esempio dalla RSI) e il materiale fotografico in merito è abbondante. Qui di seguito proponiamo una serie di immagini suggestive e rappresentative della gravità dell’evento.

Ulteriori informazioni:

Alluvione in Alta Vallemaggia 29-30.06.2024 – parte 1

Alluvione in Alta Vallemaggia 29-30.06.2024 – parte 2

Reportage RSI sull’Alluvione dell’Alta Vallemaggia

Le impressionanti immagini del Maltempo in Vallemaggia

SwissTopo RapidMapping Eventi Alluvionali 2024

Alluvione in Mesolcina 21.06.2024 – parte 1