Navigazione di servizio

Ricerca

Nella prima parte della notte tra sabato 29 giugno 2024 e domenica 30 giugno 2024 una situazione di sbarramento da sud con precipitazioni temporalesche molto intense ha causato un devastante evento alluvionale nell’Alta Vallemaggia. Le forti precipitazioni hanno innescato ondate di piena e colate detritiche anche di grandi dimensioni, le quali hanno causato danni gravi ed estesi. Il numero molto elevato di vittime (7 + 1 persona tuttora dispersa) risulta molto importante, sia a confronto con gli eventi alluvionali dell’ultimo secolo, sia considerando l’estensione regionale dell’evento.

Contesto meteorologico

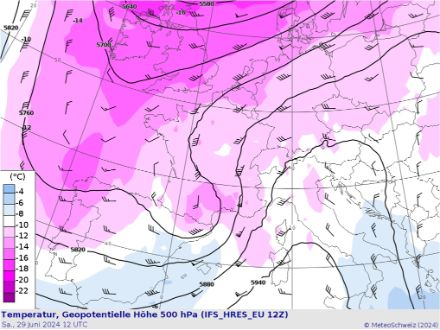

Sabato 29 giugno 2024, in serata, un’intensa perturbazione temporalesca ha raggiunto la Svizzera da sudovest. Si trattava di una "saccatura secondaria" (Fig.1) , ovvero una zona di “bassa pressione in quota”, collegata a un’ampia area depressionaria che in quei giorni interessava il vicino Atlantico, il nord Europa e il Mar di Norvegia. Questa perturbazione ha avuto un impatto più marcato sulle Alpi centro-occidentali occidentale rispetto alle regioni più orientali del Paese.

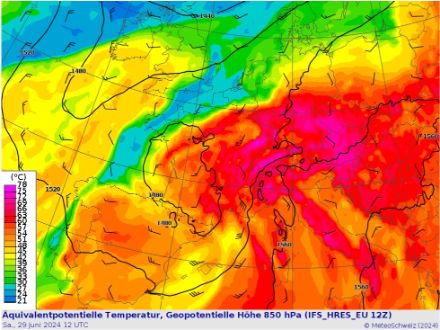

Nel contempo, un’area di bassa pressione nei bassi strati (Fig. 2) dell’atmosfera piuttosto pronunciata per la stagione si è spostata dalla Francia verso la Germania meridionale, dividendosi poi in due centri distinti. Questo ha dato origine a un canale di bassa pressione tra la Francia centrale e la Germania occidentale, con un minimo particolarmente attivo sulla Germania meridionale. Questa particolare configurazione meteorologica, molto dinamica e complessa, ed è stata preceduta da un afflusso di aria molto calda, umida e instabile verso le Alpi.

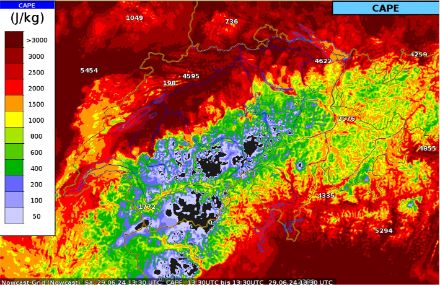

Al sopraggiungere della perturbazione in quota, l’aria a sud delle Alpi si è risultata estremamente instabile (Fig. 3). Oltre ai valori d’instabilità molto elevati, la divergenza in quota e un forte afflusso di aria umida nei bassi strati da sudest hanno favorito lo sviluppo celle temporalesche violente, soprattutto in termini d’intensità di precipitazione, piuttosto che di grandine o raffiche di vento.

Il passaggio della bassa pressione a nordovest della Svizzera ha generato un forte richiamo di aria umida da sudest. Il confine tra due masse d’aria diverse è risultato molto marcato: una massa d’aria più calda e umida di origine subtropicale a sud delle Alpi, e una più fresca, di origine atlantica, in arrivo da ovest. Questo contrasto ha creato le condizioni ideali per la formazione di linee temporalesche quasi stazionarie, capaci di generare piogge temporalesche intense e persistenti nello stesso luogo per diverse ore.

Tra la serata di sabato 29 giugno e la notte su domenica 30 giugno, questa linea temporalesca si è spostata lentamente. Ha colpito inizialmente il versante sud delle Alpi Vallesane, in particolare la valle di Binn, per poi raggiungere anche parte del Sopraceneri, soprattutto l’Alta Vallemaggia, dove si sono verificati temporali rigeneranti molto intensi.

Corrente sciroccale sul Ticino centrale e meridionale

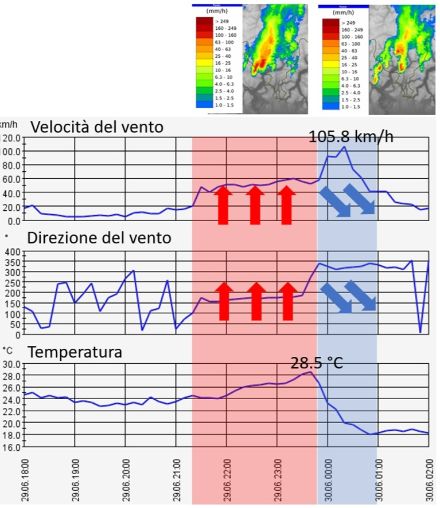

La formazione di linee temporalesche stazionarie ed intense a sud delle Alpi è spesso correlata ad una forte corrente da sudest di tipo sciroccale. Anche durante questo evento alcune stazioni collocate più a est-sudest rispetto alla zona interessata dalle forti precipitazioni temporalesche hanno rilevato velocità di vento e temperature degne di nota.

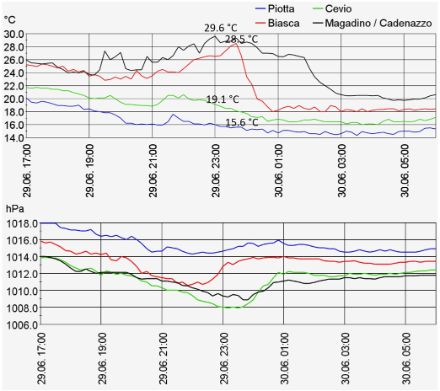

Analizzando i parametri meteorologici rilevati dalla stazione di misura di Biasca (Fig. 4), risulta evidente come un’intensa avvezione nei bassi strati abbia alimentato la linea di convergenza. Su un lasso di tempo di circa 3 ore (indicativamente dalle 21:00 alle 00:00 UTC) l’avvezione dal settore sud è rimasta costante ed intensa. Solo con lo spostamento della linea di convergenza verso est, poco dopo le 00:00 UTC, la discendenza fredda dei temporali sulla Media e Alta Leventina ha causato la rotazione del vento a nordovest in concomitanza con un repentino calo della temperatura. Si noti la temperatura massima di 28.5 °C registrata a Biasca poco prima dell’arrivo della corrente discendente fredda. Anche le raffiche di vento risultano rilevanti: con la rotazione del vento a nordovest si sono registrate diverse raffiche superiori ai 90 km/h, con un picco di ben 105.8 km/h alle ore 00:20 UTC.

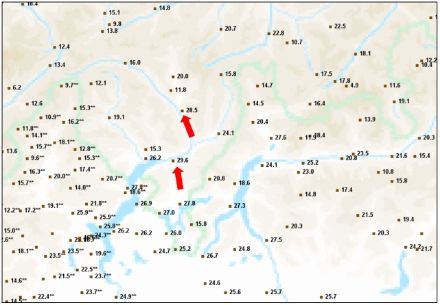

Come tipicamente viene rilevato durante la formazione di linee di convergenza intense e durature, alle basse quote del Sopraceneri vengono misurati dei gradienti termici e barici molto importanti. Tra le ore 23:00 e le ore 00:00 UTC si evidenziano delle differenze di temperatura di oltre 10 gradi tra Magadino - Cadenazzo e Cevio e di quasi 13 gradi tra Biasca e Piotta. Le stazioni di Cevio e Piotta si trovavano sotto i temporali dell’intensa linea convettiva, mentre le stazioni di Cadenazzo e Biasca nella regione dell’inflow, ovvero quella in cui le correnti calde spirano verso la linea convettiva. Come osservato in altre occasioni, talvolta le temperature di alcune stazioni rilevate nella parte delle correnti calde s’innalzano a valori molto elevati. Anche in questo caso, i 29.6 °C di Cadenazzo e i 28.5 °C di Biasca rappresentano valori molto alti, più elevati di quanto misurato nelle altre stazioni, anche nel Sottoceneri e nella vicina Pianura Padana. Difficile spiegare la causa di queste temperature, ma molto probabilmente entrano in gioco dei processi atmosferici a mesoscala gamma (<40 km). La causa è forse da ricercare nella corrente sciroccale nei bassi strati: le catene montuose del Ticino centrale potrebbero aver causato una specie di effetto favonico dal settore sud. A sostegno di questa ipotesi, le pressioni minime rilevate dalle stazioni del Ticino centrale, con una sovrapressione nel Sottoceneri di alcuni ettopascal - Lugano +2 hPa rispetto a Cadenazzo e +4 hPa rispetto a Biasca - oltre al fatto che in queste due stazioni la temperatura di rugiada è gradualmente calata da valori sui 21 gradi a valori compresi tra 14 e 16 gradi. Analizzando il vento a Cadenazzo però, si vede come la direzione sia stata molto irregolare e non sempre orientata a sud – sudest.

Nella seconda parte della serie di blog dedicata a questa alluvione andremo ad analizzare nel dettaglio le precipitazioni nell’Alta Vallemaggia.