Navigazione di servizio

Ricerca

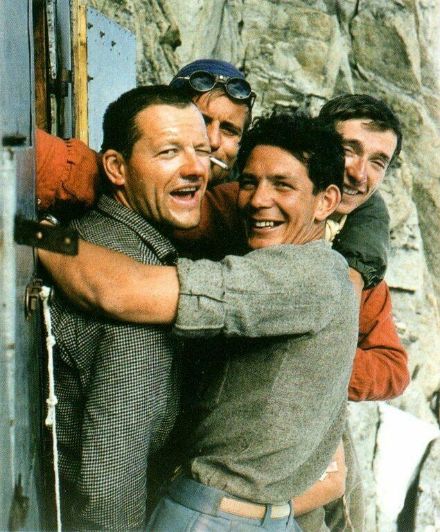

Questo blog navigherà tra mare e montagna, ma per rispettare almeno in parte la cronologia, dobbiamo iniziare dalla montagna. Il dramma che andò in scena sulle pendici della vetta più alta delle Alpi coinvolse sette uomini, tutti alpinisti esperti e tra i migliori della loro epoca: quattro francesi e tre italiani. Partiti dal fondovalle l'8 o il 9 luglio, si ritrovarono sul versante italiano del Monte Bianco, per realizzare la prima ascensione dal pilone centrale del Frêney. L'avvicinamento e l'inizio della scalata si svolsero con buone condizioni: alta pressione e tempo dunque stabile.

Ripercorriamo questi primi giorni studiando le rianalisi (modello ECMWF-ERA5 / Copernicus, immagini via Météociel.fr) nonché le analisi e i bollettini redatti dai nostri colleghi dell'epoca (immagini: archivi di MétéoSuisse).

Va notato che questi bollettini non furono di alcun aiuto ai nostri sette alpinisti, poiché, non disponendo di alcun mezzo di comunicazione, non riuscirono a leggerli in tempo utile. Nel 1961, i radiotrasmettitori portatili erano ancora troppo pesanti e poco autonomi per essere utilizzati nell'alpinismo, il loro uso era riservato alle spedizioni pesanti o di soccorso.

Come previsioni meteorologiche, gli alpinisti disponevano solo di un barometro per seguire l'andamento della pressione atmosferica, dei propri occhi per osservare il cielo e della propria esperienza.

Un primo temporale

Martedì 11 luglio 1961, verso mezzogiorno, i sette alpinisti raggiunsero la loro meta: si trovavano a circa 4500 m di altitudine e dovevano ancora affrontare solo 80 m di difficile arrampicata prima di raggiungere gli ultimi pendii facili che conducono alla vetta del Monte Bianco. Ma in quel momento il tempo peggiorò rapidamente: in una sola ora, un temporale li colpì con tutta la sua forza. Fù l'inizio della “tragedia del Frêney”.

In alta montagna, anche un temporale isolato nel pomeriggio può essere estremamente pericoloso: i temporali spesso si sviluppano più rapidamente che in pianura, il rischio di fulmini è maggiore, può essere difficile o addirittura impossibile ripararsi, i pericoli inerenti all'alta montagna sono accentuati dalla neve, dalla nebbia e dalle raffiche di vento. Se il temporale si prolunga, il rischio di rimanere bloccati è reale.

Martedì 11 luglio 1961, nel primo pomeriggio, un temporale si abbatté sulle alture del Monte Bianco. Ma non si trattava di una semplice cellula temporalesca isolata di evoluzione diurna, che si sarebbe attenuata in tarda serata: questi temporali erano dinamici e ripetuti, il peggioramento risultò piuttosto generalizzato dal Massiccio Centrale alle Alpi e si estese alle regioni di pianura in serata.

Con i pochi dati a nostra disposizione, è difficile dire quanto siano sati violenti questi temporali. Si può supporre che furono abbastanza forti, ma non abbastanza da essere menzionati nei giornali del giorno dopo. In ogni caso, in alta montagna non fa praticamente alcuna differenza: a 4500 m e in piena parete, un temporale è sempre violento. Un fulmine andò a scaricarsi molto vicino ai sette alpinisti, uno di loro ne rimase stordito. Si ripararono come meglio poterono, ma poi, poiché il temporale continuava, furono tutti costretti a un bivacco precario su strette terrazze in piena parete. Il temporale si placò durante la notte, ma continuava a nevicare. «La neve che cade, cosa molto grave, ci porta quasi sollievo: siamo scampati ai fulmini e siamo vivi».

Martedì pomeriggio e in serata si registrarono 20 mm di pioggia al Gran San Bernardo, 12 mm a Ginevra e 15 mm a Sion. A 4500 m caddero quasi 60 cm di neve... Per gli alpinisti del Monte Bianco la situazione era molto pericolosa. Ma per il meteorologo che analizza (o rianalizza) il tempo su scala europea, il peggioramento di martedì sera rimase aneddotico rispetto a ciò che si stava profilando sull'Atlantico.

Una potente ciclogenesi

Dalle cartine si nota come nel frattempo un potente ramo del jet stream si era piegato sull'Atlantico. Ciò a pari passo con l'approfondimento della depressione che si può osservare sulle mappe di analisi al suolo a sud-ovest dell'Irlanda. Martedì 11 luglio, si formò dunque una ciclogenesi esplosiva sull'oceano: secondo l'AEMET (servizio meteorologico spagnolo), il minimo depressivo si approfondì di 16 hPa in sole 12 ore e di 21 hPa in 24 ore, mancando di poco il titolo di “ciclogenesi esplosiva” o “bomba meteorologica” (occorrerebbero 24 hPa in 24 ore). In inverno, una depressione di questo tipo non sarebbe eccezionale, ma provocherebbe comunque una bella tempesta. In estate, invece, è tutta un'altra storia...

Martedì sera, il fronte freddo legato a questa depressione si avvicinò alla Galizia. Nella seconda parte della notte e mercoledì mattina, il mare e il vento si scatenarono sul Golfo di Biscaglia, in particolare lungo la costa settentrionale della Spagna, dove si verificò una violenta “galerna”. Questo termine generico indica un improvviso cambiamento di direzione dei venti, che passano da sud (vento di terra) a ovest-nord-ovest, il tutto accompagnato da un brusco abbassamento delle temperature. Questo fenomeno tipico della regione si verifica generalmente tra maggio e ottobre e la sua origine meteorologica può variare. In questo caso si trattò di una galerna di tipo frontale, particolarmente forte a causa della potenza della depressione atlantica, ma anche di una massa d'aria calda presente nell'entroterra della penisola iberica, che accentuò contrasto termico.

La burrasca che colpì la costa cantabrica nella notte e nella mattina del 12 luglio 1961 risultò eccezionalmente violenta. Il giorno prima, il bollettino dell'AEMET avvertiva del rischio di tempesta, ma l'informazione non era stata diffusa correttamente, poiché molte imbarcazioni disponevano ancora di apparecchiature radio inadeguate. Dopo una giornata di pesca al tonno con tempo clemente il giorno prima, gli equipaggi furono colti di sorpresa durante il riposo, nel cuore della notte. A peggiorare la situazione, secondo la Corporazione dei pescatori di Llanes, molte imbarcazioni che avrebbero dovuto rientrare in porto ogni sera erano partite per una battuta di pesca di due giorni e quella notte si trovavano in mare. Sulla costa cantabrica il bilancio risultò pesante: 21 imbarcazioni perdute e 83 uomini dispersi in mare.

Le condizioni meteorologiche, come si vedrà, rimasero sfavorevoli per oltre 24 ore, complicando il ritorno delle navi che avevano subìto nel frattempo delle avarie in mare.

Più tardi nel corso della giornata di martedì 12, la tempesta raggiunse le coste francesi, che furono anch'esse duramente colpite. Le parole di Roland Mornet, citate qui, sono eloquenti: «La sera dell'11 luglio il tempo era magnifico. Le stelle si specchiavano nell'acqua. […] La mattina del 12 si formò una forte mareggiata. Il vento iniziò a soffiare con violenza. Il mare divenne tutto bianco, come un cavallo al galoppo. [Al largo dell'isola di Yeu, di Rochebonne, delle Baleines], tutti i pescherecci sono in fuga».

Dieci marinai di Les Sables-d'Olonne persero la vita, quattro dei quali provenivano dall'Île-Dieu. Dalla costa delle Lande al Canale della Manica, le raffiche superarono abbondantemente i 100 km/h. I giornali riportarono una raffica di 162 km/h a Cherbourg. Forse uno sting jet? L'ipotesi sembra plausibile, ma rimane non verificabile.

Falsa tregua nelle Alpi

All'alba di mercoledì 12, gli alpinisti rimasero stupiti dalla quantità di neve caduta durante la notte. Ma verso est sembravano aprirsi belle schiarite. Walter Bonatti, primo della cordata italiana, raccontò: «Sembra che si stia preparando una splendida giornata. Allora un sentimento di felicità ci invade: l'enorme quantità di neve e il gelo terribile che la segue fanno presagire il bel tempo». Purtroppo, il maltempo riprese rapidamente e costrinse i sette alpinisti ad attendere ancora sulle loro terrazze sospese. Questi esperti alpinisti rimanevano tuttavia ottimisti: «Durante la schiarita, ho notato che la neve è caduta a bassa quota, sui prati verdi degli alpeggi di fronte a noi. Non potevamo pensare che dopo una nevicata così abbondante la tempesta sarebbe ripresa. [...] In questa stagione, il maltempo non può durare a lungo».

Questa è una regola che spesso può funzionare: le precipitazioni seguite da un forte raffreddamento corrispondono al passaggio di un fronte freddo, dietro al quale si riscontra *spesso* (ma non sempre) il vento da nord e una massa d'aria più secca, con maggiori schiarite e precipitazioni intermittenti, o addirittura un rapido miglioramento del tempo se il fronte freddo è spinto da un forte anticiclone. Purtroppo, questa volta non andò così. Nonostante i detti popolari, non esistono regole assolute in meteorologia e il seguito della storia dimostrerà che non è possibile prevedere il tempo basandosi esclusivamente sull'esperienza.

Come abbiamo visto, una nuova depressione si era formata sull'Atlantico: dopo aver provocato una tempesta sulle coste spagnole e francesi, si apprestava a raggiungere le Alpi. Le schiarite di mercoledì 12 mattina sulle Alpi erano solo un intermezzo, la calma prima di una nuova tempesta. In pianura e nelle valli con vento di föhn, le temperature erano estive e le schiarite molto ampie: 10 ore di sole a Ginevra, 6 ore a Zermatt. Ma nel massiccio del Monte Bianco, esposto alle correnti occidentali e dove l'orografia favorisce le precipitazioni, non vi era traccia di questo miglioramento. Così racconta Bonatti, sempre mercoledì: «Continua a nevicare, sempre più forte. Dall'interno della tenda chiedo a Gallieni che si trova a nord: “Da che parte soffia il vento? - Sempre da ovest, mi sembra”, risponde. Questo significa: tempesta».

Scommessa persa

Ciò che spinse gli alpinisti ad aspettare piuttosto che iniziare la discesa era la speranza di uscire dalla parete dall'alto. Secondo loro, sarebbe bastata solo mezza giornata di schiarite per raggiungere un riparo uscendo dalla parete dall'alto, mentre una ritirata verso la valle sarebbe risultata molto più lunga, faticosa e incerta. Ma quella schiarita non arrivò.

Mercoledì 12 sera, il fronte freddo che aveva causato ingenti danni sulla costa atlantica si abbatté sulle Alpi. Il suo passaggio provocò violenti temporali con forti raffiche di vento. Sotto il Monte Bianco trascorreva una nuova notte: sempre a 4500 m, sempre nella tempesta, ma con l'aria che si raffreddava notevolmente...

La Tribune de Lausanne riporta: "Nella notte tra mercoledì e giovedì, forti temporali si sono abbattuti sul cantone, provocando ingenti danni alle colture e dei cortocircuiti. Era da tempo che non si registravano venti così violenti. Inoltre, sulle alture è caduta la neve". Nelle stazioni si misurarono accumuli significativi tra mercoledì mattina e giovedì mattina, come i 46 mm a Vevey e i 54 mm a Friburgo.

Giovedì 13, al mattino e durante il giorno, con una perturbazione frontale che continuava a interessare la Svizzera, il cielo era coperto in tutte le regioni con precipitazioni significative anche in pianura (10-20 mm) e il vento restava sostenuto. L'isoterma di zero grado scese sotto i 2500 m e gli alpeggi si imbiancarono fino a circa 1800 m. Nelle stazioni di misura in pianura, le temperature massime, che mercoledì sfioravano i 30 °C, raggiunsero a malapena i 18 °C a Ginevra e Sion.

Nel frattempo anche in Francia il tempo era molto fresco e ancora ventoso. Sulla costa atlantica, dal punto di vista dei marinai, «la tempesta continua», compromettendo le operazioni di soccorso.

Nel frattempo, l'ottimismo degli alpinisti iniziava a scemare. «Cerchiamo di farci coraggio ripetendoci ancora una volta che domani, venerdì, sarà una bella giornata. Ma non ne siamo più molto convinti. Nel mio intimo sto già pensando al modo più sicuro per ridiscendere lungo il percorso che abbiamo seguito durante la salita: per me la cima del Pilier è ormai inaccessibile», scrive Bonatti. E infatti venerdì non ci fù alcun miglioramento.

Già giovedì 13 in serata e nella notte seguente, sospinta da una forte corrente occidentale, una perturbazione raggiunse le Alpi, portando con sé una nuova ondata di precipitazioni. Solo venerdì 14 mattina, dopo 60 ore di tempesta, i nostri sette alpinisti decisero di battere in ritirata.

Dal punto di vista meteorologico, il seguito della storia è semplice: una corrente occidentale continuò a soffiare sulle Alpi, con perturbazioni moderate che si susseguirono fino a mercoledì 19 luglio compreso!

Dal punto di vista dell'alpinismo, invece, il dramma era solo all'inizio: la discesa, molto complessa e sempre nella tempesta, finì per sfinire i corpi e gli spiriti. Una notte in un crepaccio venerdì sera («Durante la notte sono caduti altri sessanta centimetri di neve, e continua a nevicare»), uno dei compagni morì di stenti sabato mattina, un altro perse la ragione, sabato sera il gruppo si divise, poi la discesa nella notte fino al rifugio. La tragedia si concluse domenica mattina con l'aiuto delle squadre di soccorso. Dei sette alpinisti, solo tre riuscirono a sopravvivere.

I drammi del luglio 1961 sulla costa atlantica sono ancora vividi nella memoria dei marinai, mentre quello del Monte Bianco continua ancora oggi a tormentare l'immaginario degli alpinisti. Le condizioni meteorologiche eccezionali responsabili di questi drammi meritano di essere ricordate anche dai meteorologi e dagli appassionati di meteorologia, in particolare da coloro che nutrono una passione per la montagna, il mare o altri ambienti naturali.

Referenze e link

Sulla tempesta del 12 luglio 1961:

- Blog AEMET sul concetto di « galerna » (in spagnolo)

- Racconto della Gilda dei pescatori di Llanes (in spagnolo)

- Cronaca degli amici del Museo della pesca

- Articolo di Ouest-France per i 60 anni dalla tempesta

Sulla tragedia di Frêney :

- Articolo Montagnes-Magazine (in francese)

- Frêney-Tragödie (pagina Wikipedia in tedesco, piuttosto dettagliata)

- Au milieu de l'été, un invincible hiver - Virginie Troussier (Guérin, 2021)

- Montagne d'une vie - Walter Bonatti (Flammarion, 1997)

- Montagne pour un homme nu - Pierre Mazeaud (Arthaud, 1971)