Navigazione di servizio

Ricerca

Lo sviluppo della meteorologia in Svizzera è un viaggio affascinante attraverso secoli di progressi scientifici e innovazioni tecnologiche. La Svizzera ha giocato un ruolo importante in questo campo, dalle prime osservazioni meteorologiche ai più moderni metodi di previsione.

- 1545-1576: primi rilevamenti meteorologici regolari a Zurigo

- 1798: prima stazione svizzera con osservazioni regolari a Ginevra

- 1863: istituzione di 88 stazioni di misura per le osservazioni meteorologiche sotto la direzione della Società elvetica di scienze naturali.

- 1878: prime previsioni meteorologiche giornaliere pubblicate sul giornale “Neue Zürcher Zeitung” (NZZ)

- 1880: Fondazione della Centrale Meteorolgica Svizzera

- 1887: costruzione della stazione meteorologica del Säntis

- 1909: pubblicazione della prima climatologia completa della Svizzera.

Linea del tempo degli eventi più importanti

IV secolo a.C.

Aristotele prova a spiegare i processi che avvengono nell’atmosfera. Senza strumenti meteorologici a disposizione, si limita a una descrizione dei fenomeni.

XV secolo

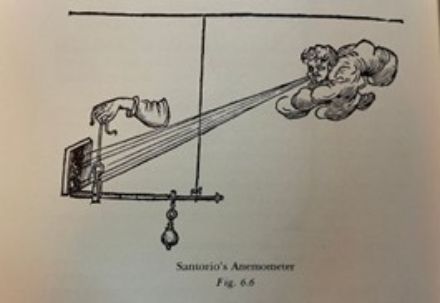

Attorno al 1450, Leon Battista Alberti costruisce i primi anemometri: l’oscillazione di una tavoletta forata fornisce indicazioni sulla velocità del vento.

XVI secolo

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) è considerato l’inventore dell’igrometro, ovvero dello strumento per la misura dell’umidità dell’aria. Galileo Galilei (1564 – 1641) ha scoperto il principio fondamentale all’origine della misurazione della temperatura: la densità dei liquidi varia a dipendenza della temperatura.

Prime osservazioni meteorologiche

Lo studio della meteorologia in Svizzera ebbe inizio nel 16° secolo, quando gli studiosi cominciarono ad osservare e studiare più da vicino i fenomeni naturali.

I primi dati meteorologici regolarmente registrati sistematicamente in Svizzera sembrano essere quelli di Wolfgang Haller, amministratore del vecchio Duomo di Zurigo Grossmünster, relativi al periodo dal 1545 al 1576. Essi sono unici per la storia meteorologica della seconda metà del 16° secolo in Svizzera.

Nel 1697 il naturalista zurighese Johann Jakob Scheuchzer chiede che le misurazioni meteorologiche fossero effettuare nel maggior numero possibilie di luoghi e secondo regole uniformi. Malgrado il suo appello avesse poco riscontro, nel 18° secolo in diverse città si iniziarono osservazioni regolari, che proseguirono quasi ininterrottamente fino ai nostri giorni, come per esempio nella città di Basilea.

XVII secolo

Evangelista Torricelli (1608 – 1647) inventa il barometro, strumento che misura la pressione atmosferica. Blaise Pascal scopre nel 1647 che la pressione atmosferica diminuisce con l’altitudine. L’unità di misura della pressione (Pascal) prende il nome proprio da questo scienziato.

Nel 17° secolo, gli scienziati fiorentini inventarono il termometro (Galileo / Santorio) e il barometro (Torricelli), che sono ancora tutt’oggi in uso.

XVIII secolo

Daniel Gabriel Fahrenheit inventò il termometro a mercurio e nel 1714 definì la scala di temperatura che porta il suo nome: la scala Fahrenheit. Anders Celsius utilizzò come riferimento il punto di fusione e di ebollizione dell’acqua: nacque così la scala Celsius (1742).

Attorno al 1780, Horace-Benedict de Saussure di Ginevra inventò l'igrometro a capello (per la misura dell’umidità), dando un impulso alla ricerca meteorologica in Svizzera.

La pressione, la temperatura e l'umidità vennero gradualmente registrate in modo sistematico in alcuni luoghi, ma fino al XIX secolo le osservazioni rimasero poche e distanti tra loro; erano disparate, irregolari, spesso imprecise e non confrontabili tra loro.

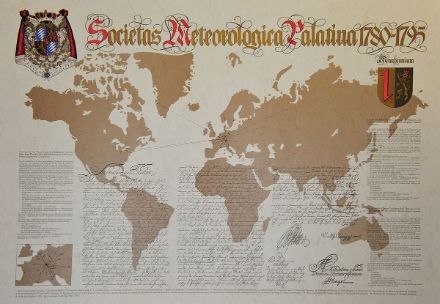

Societas Meteorologica Palatina

Nel 1780 il principe Karl Theodor fondò la “Societas Meteorologica Palatina” con sede a Mannheim. Per la prima volta vennero effettuate osservazioni meteorologiche in 39 stazioni di misura distribuite in tutto il mondo. La trasmissione dei dati avveniva secondo gli standard tecnologici dell’epoca: i valori misurati venivano infatti inviati a Mannheim con cavalli e navi e successivamente pubblicati in appositi annuari. A causa dei disordini politici e della scomparsa del principe, la “Societas Meteorologica Palatina” cessò le sue attività alla fine del XVIII secolo.

19° secolo

Le prime due stazioni svizzere ad effettuare osservazioni regolari furono create a Ginevra (1798) e a Gd-St-Bernard (1817) sotto l'impulso del fisico ginevrino Marc Auguste Pictet. Nel 1823, Pictet propose alla SHSN (Société Helvétique des Sciences Naturelles) di creare una prima rete di 12 stazioni dotate di barometri e termometri, che rimase in funzione dal 1823 al 1837.

Queste nuove possibilità interessavano non solo gli scienziati, ma anche il grande pubblico, e alcuni cantoni decisero di creare le proprie reti di osservazione (Ticino 1843, Turgovia 1855, Berna 1830).

La costante crescita del traffico navale rese necessaria una definizione della forza del vento il più uniforme possibile. Fu così che nel 1806 Francis Beaufort creò una scala della forza del vento basata sul suo impatto sulla terraferma e sullo stato del mare: nacque così la scala Beaufort.

Nel XIX secolo, i progressi nel campo della meteorologia subirono una battuta d’arresto. Nel frattempo nell’ambito della comunicazione, un settore sempre più importante per la meteorologia, la trasmissione dei dati venne letteralmente rivoluzionata: nel 1837 Samuel Morse inventò l’alfabeto che porta ancora oggi il suo nome.

Prime rete di osservazioni uniformi – poi prime previsioni in Svizzera

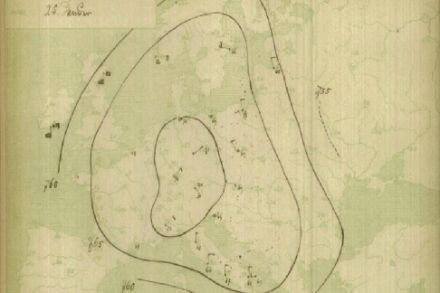

Il 1° dicembre 1863, la Società elvetica di scienze naturali (SHSN) istituì 88 stazioni di osservazione con regole e strumenti uniformi, di cui quasi la metà era ancora in servizio fino al 1981, ma di cui oggi ne rimane solo una piccola parte. I risultati delle osservazioni venivano regolarmente pubblicati in rapporti annuali.

il 1° giugno 1878 apparvero sulla NZZ le prime previsioni giornaliere con le previsioni per il giorno successivo, presto seguite da altri giornali. Queste previsioni si basavano sulle osservazioni svizzere e sui rapporti dell'Osservatorio di Parigi.

Primo congresso meteorologico

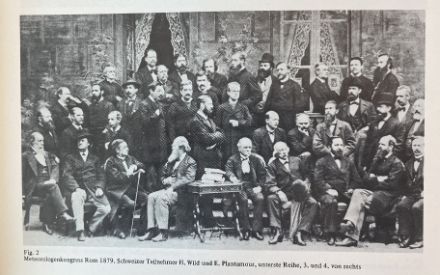

Nel 1873 il «Primo Congresso meteorologico” stabilì dei legami meteorologici tra i vari stati.

Nel 1878 si votò a Utrecht a favore dell’istituzione di una cooperazione internazionale istituzionalizzata. In occasione di una conferenza meteorologica tenutasi a Roma nel 1879 fu istituito a Roma il Comitato meteorologico internazionale, di cui uno dei promotori e primi presidenti fu lo svizzero H. Wild, all'epoca direttore e riorganizzatore del servizio meteorologico e geomagnetico della Grande Russia.

Fondazione della Centrale Meteorologica Svizzera

Nel 1880, il Consiglio federale decise di fondare la Centrale Meteorologica Svizzera (ISM), subordinata al DFI e i lavori iniziarono il 1° maggio 1881. Sotto la direzione di R. Billwiller senior, il nuovo istituto pubblicava quotidianamente:

- Bollettini meteorologici con carte meteorologiche dell’Europa

- Una tabella delle osservazioni

- Una panoramica della situazione generale

- Previsioni per il giorno successivo

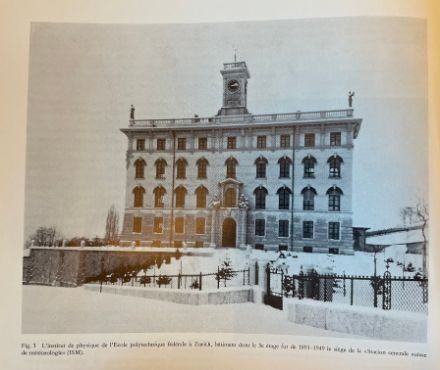

Inizialmente la sede dell'ISM si trovava a Zurigo, nei pressi dell'Osservatorio Astronomico, ma quando l'Ecole Polytechnique costruì l'Istituto di Fisica, l'ISM vi si trasferì nel 1891. Gli uffici occupavano una decina di stanze, con un alloggio per il custode-osservatore, una torre per le misure del vento, una terrazza per le osservazioni delle nuvole e della radiazione solare e, infine, una serie di strumenti in giardino per le misure termometriche, igrometriche, della pioggia e della neve. Da 4 persone iniziali, il numero dei funzionari e degli impiegati salì a 6 nel 1879, a 8 nel 1900 e a 14 all'inizio della Prima Guerra Mondiale.

Alle stazioni di osservazione si aggiunsero presto le stazioni pluviometriche, dove gli osservatori registravano gli accumuli giornalieri di precipitazione. Questa rete divenne rapidamente molto più fitta di quella originale, a causa del fatto che le precipitazioni sono distribuite nello spazio in modo molto più irregolare rispetto, ad esempio, alla temperatura.

I risultati di queste misurazioni venivano pubblicati in bollettini mensili e annuali, che comprendevano, ad esempio, anche studi sull’origine del favonio o delle inondazioni. Essi suscitavano grande interesse non solo tra i climatologi, ma anche nei settori dell'agricoltura e della gestione delle acque e nella nascente industria elettrica.

In questo contesto, l'introduzione intorno al 1915 dei cosiddetti totalizzatori rappresentò un importante passo avanti, in quanto si trattava dei primi dati automatici. Con l'aiuto di questi collettori, che venivano letti solo una volta all'anno - in autunno - era ora possibile misurare le precipitazioni annuali anche nelle regioni ad alta quota e persino sui ghiacciai.

Da tempo l'Organizzazione Meteorologica Internazionale faceva pressione per la creazione di una stazione d'alta quota presidiata in modo permanente da un osservatore. La scelta cadde sulla cima del Säntis, a 2500 m, dove già c'era una pensione. All'epoca esistevano poche stazioni meteorologiche a una quota così elevata. Il Club Alpino Svizzero, i cantoni della Svizzera orientale e vari fondi permisero di allestire la stazione nell'ottobre 1887 e di coprire i costi per un anno. Un lascito di 125.000 franchi svizzeri da parte di un commerciante di Sciaffusa senza eredi permise la costruzione di un vero e proprio osservatorio. Esso fu occupato da 12 osservatori successivi fino al 1969, alcuni dei quali accompagnati dalle loro mogli.

I compiti di un osservatore sul Säntis non erano senza rischi. La vetta è infatti esposta a venti che a volte possono raggiungere velocità superiori ai 200 km/h.

Clicca qui per ulteriori informazioni sull’interessante storia delle osservazioni meteorologiche sul Säntis:

Primi studi climatologici

Non trascorse molto tempo prima che i primi dati di misurazione fossero analizzati dal punto di vista climatico. Il primo studio fu realizzato nel 1873, 10 anni dopo la creazione della prima rete. Nel 1909 fu pubblicata in due volumi quella che può essere considerata la prima climatologia completa della Svizzera, intitolata "Das Klima der Schweiz auf Grundlage der 37jährigen Beobachtungsperiode 1864-1900" (il clima della Svizzera basato sul periodo di osservazione di 37 anni dal 1864 al 1900) che fu per mezzo secolo l'opera di riferimento sull'argomento.

Profili atmosferici e Alfred de Quervain

Alfred de Quervain, uno scienziato straordinariamente versatile e intraprendente, contribuì in modo importante alla promozione delle attività nel campo dei profili atmosferici dell’ISM. Ha sviluppato, tra le altre cose, uno speciale teodolite che permetteva il tracciamento dei palloni sonda e ha organizzato due spedizioni in Groenlandia. Ha in seguito fondato il Servizio Sismologico Svizzero, che rimase un ramo dell’ISM fino al 1956.

Teoria del fronte polare

All'inizio degli anni venti, le basi scientifiche delle previsioni meteorologiche furono fondamentalmente rinnovate dalla teoria del fronte polare sviluppata dal fisico norvegese Vilhelm Bjerknes e dai suoi collaboratori a Bergen. Per scoprire questo metodo efficace nel suo Paese, Robert Billwiler II, allora assistente e futuro direttore dell'ISM, soggiornò all'osservatorio meteorologico di Bergen nei mesi di febbraio e marzo 1922. Il servizio meteorologico svizzero fu così uno dei primi, oltre alla Scandinavia, a familiarizzare con l’allora nuova teoria del fronte polare.