Navigazione di servizio

Ricerca

Turbolenze: estensione e intensità

In aeronautica, il termine “turbolenza” è utilizzato per descrivere i movimenti d’aria che colpiscono e scuotono un aereo in volo, come pure quelli che possono interessare gli aerei negli strati inferiori dell’atmosfera, durante le fasi più delicate di decollo e atterraggio.

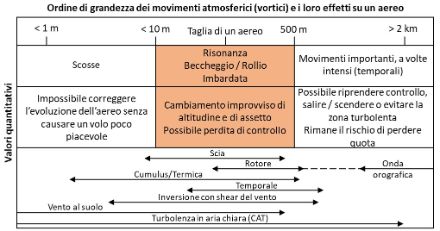

Questi movimenti possono avere un’estensione che varia da un metro a un chilometro e una durata che spazia da un secondo a diversi minuti. Le turbolenze locali possono generare scosse che non possono essere corrette, ma che non ostacolano in modo significativo il volo dell’aereo e sono solamente una fonte di disagio per i passeggeri. Nel caso di grandi movimenti d’aria (notevoli lunghezze d’onda), l’aereo si muove nel suo insieme senza subire scossoni e senza sollecitazioni esagerate sulla sua struttura. Il pilota dispone del tempo necessario per salire, scendere o cambiare rotta, evitando così gli effetti indesiderati. Tra questi due estremi, la dimensione della turbolenza provoca il beccheggio e il rollio, che aumentano il rischio di danni alla struttura. Turbolenze in grado di esercitare una forza violenta e non uniforme sulla superficie degli aerei hanno un’estensione dell’ordine delle dimensioni dell’aereo stesso. Da notare che in aeronautica le quote sono solitamente espresse in piedi (ft). L’intensità dei movimenti turbolenti e delle correnti termiche ascensionali è espressa in metri al secondo (m/s).

Scala della turbolenza secondo l’ICAO (Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile)

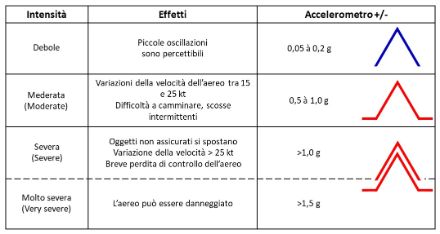

Gli effetti della turbolenza dipendono dalle dimensioni, dal peso e dalla velocità dell’aeromobile. Esiste una scala di intensità della turbolenza (scala ICAO - Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile) che descrive gli effetti percepiti, la variazione della velocità dell'aereo e l'accelerazione verticale subita.

Informazioni generali sulle varie fonti di turbolenza

La turbolenza atmosferica si verifica in modo improvviso e spesso inaspettato quando la velocità e/o la direzione del vento variano improvvisamente. Questi cambiamenti sono noti come gradiente di vento o wind shear. Il wind shear origina vortici che a sua volta danno origine a turbolenze che agiscono sugli aerei. In queste situazioni, le componenti verticali del vento (correnti ascensionali e discendenti) giocano un ruolo importante nella produzione di turbolenza. Questi flussi turbolenti sono spesso associati a velocità del vento elevate e soprattutto a variazioni significative della velocità e/o della direzione del vento su brevi distanze verticali. Ciò avviene in particolare alle quote elevate in prossimità delle correnti a getto.

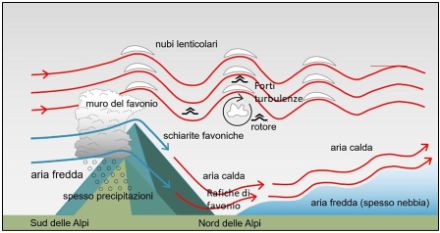

I flussi turbolenti sono anche legati alla presenza di ostacoli come le montagne (formazione di onde orografiche sottovento alle Alpi in una situazione di favonio), o, su scala più ridotta, edifici o colline.

La turbolenza ha anche origini termiche. I movimenti verticali di origine convettiva (convezione temporalesca) possono dar vita a turbolenze forti, anche estreme ad alta quota, non solo all'interno o nei dintorni dei temporali, ma anche in prossimità del suolo per effetto di improvvise e forti raffiche di vento.

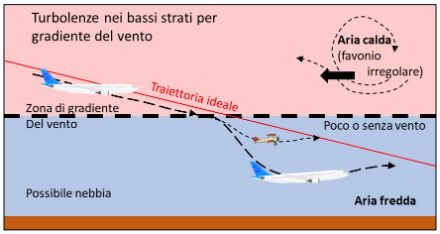

Nei bassi strati dell’atmosfera la turbolenza può essere associata a venti di gradiente tempestosi (bise, favonio, ecc.), talvolta anche legati a cambiamenti improvvisi della massa d'aria (Joran al passaggio di un fronte freddo). Turbolenze, tuttavia più deboli, possono manifestarsi nella stagione invernale anche in prossimità di inversioni termiche bassa quota.

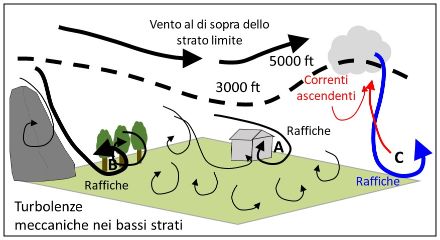

Turbolenza meccanica

La turbolenza meccanica si verifica negli strati inferiori (tra il suolo e i 3000-5000 piedi), cioè nello strato in cui l'attrito dovuto alle irregolarità del terreno e l'instabilità dovuta al riscaldamento del suolo durante il giorno hanno un'influenza sul flusso d'aria. Questo strato è chiamato strato limite o di attrito. In condizioni di tempo instabile, questo strato può facilmente raggiungere i 5.000 piedi, mentre in condizioni di tempo stabile, soprattutto in inverno, anche meno di 300 piedi (inversione degli strati più bassi).

Quando gli aerei attraversano l'inversione (entrando nello strato limite), lo shear fa perdere loro quota. Questo tipo di shear può essere significativo in una situazione di favonio, quando le raffiche di vento rimbalzano sullo strato di inversione. In queste situazioni, l'inerzia degli aerei di grandi dimensioni si causa una perdita di quota molto maggiore rispetto a quella degli aeromobili di piccole dimensioni, con il rischio di atterrare fuori pista o di urtare un ostacolo.

Il vento nello strato limite e soprattutto vicino al suolo varia in direzione (+/-20 gradi) e velocità (~25% su rispetto al vento medio) ogni minuto. La turbolenza si manifesta essenzialmente in presenza di venti forti o tempestosi per effetto delle forze di attrito sulla superficie terrestre, ed è talvolta accentuata dalla presenza di ostacoli (terreno irregolare, edifici, foreste, ecc.). In Svizzera, questo tipo di turbolenza può essere associato a bise tempestosa, joran, raffiche di favonio o tempeste da ovest.

Una bise o un vento tempestoso da ovest con raffiche superiori a 60 km/h possono generare una turbolenza moderata o forte negli strati più bassi dell’atmosfera. L'incanalamento del vento tra i rilievi del Giura e delle Prealpi, ma anche nelle valli alpine, contribuisce ad aumentare la velocità delle raffiche e quindi ad accrescere il rischio di turbolenza a bassa quota.

Nel caso dello joran, che soffia da nordovest lungo le pendici meridionali del Giura, si possono generare forti turbolenze, in particolare presso gli aeroporti di Ginevra e Granges, dove le piste sono orientate a sudovest-nordest. Lo joran soffia quindi in direzione perpendicolare agli aerei che atterrano e decollano da questi aeroporti.

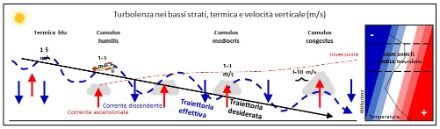

Turbolenza convettiva o termica

Questa turbolenza è legata ai forti movimenti termici ascendenti e discendenti associati alle nubi temporalesche (cumulonimbus, abbreviato CB). Questa turbolenza può agire sugli aerei sia in volo sia nelle fasi di decollo che di atterraggio.

In linea di principio, al di sotto dei 1000 piedi (~300 m) il rischio di incontrare correnti discendenti (downdrafts) è più elevato rispetto a quello di correnti ascensionali. Durante un volo orizzontale attraverso un temporale è possibile raggiungere accelerazioni verticali che corrispondono a 2-3 volte l’accelerazione gravitazionale terrestre (g). Le velocità verticali possono raggiungere valori estremi dell'ordine di ~30 m/s. Nelle masse d'aria tropicali (quando la tropopausa è alta e fredda) i CB si estendono fino a 10 o 13 km di quota (massimo 18 km), mentre nelle masse d'aria di origine polare essi si spingono fino a 5-7 km. Dal momento che la sommità di un temporale supera i 35000 piedi (circa 11 km), esso deve essere considerato estremamente pericoloso.

La turbolenza convettiva, nel caso di temporali isolati, può essere relativamente circoscritta. Essa può invece interessare regioni più estese al passaggio di linee temporalesche multicellulari o fronti temporaleschi. In questo caso, un fronte di raffiche può attraversare quasi un intero Paese come la Svizzera. Nel caso di forti temporali (supercelle), la turbolenza può essere estrema.

La turbolenza attorno ai temporali si manifesta tendenzialmente come corrente discendente. La cella temporalesca agisce come una barriera che impedisce il passaggio del vento prevalente. Se deviato, il vento ondeggia e vortica. Questo tipo di turbolenza è associato principalmente a situazioni che producono potenti celle temporalesche (temporali prefrontali, supercelle) con forti venti in quota. Forti temporali dovrebbero sempre essere evitati mantenendo una distanza di almeno 30-40 km.

Turbolenza in prossimità dell’incudine dei temporali

A quote elevate, gli aerei si trovano generalmente al di sopra della zona nuvolosa principale e possono aggirare i CB. Le tecniche per evitare i temporali si basano sull'osservazione visiva e delle immagini radar. Celle temporalesche potenti che superano la tropopausa interagiscono con i forti venti stratosferici (atmosfera stabile) e possono provocare onde gravitazionali e turbolenze al di sotto della sommità del temporale (al di sotto della cupola), molto simili alle onde orografiche nelle regioni montuose. I voli in prossimità della sommità dei CB e sotto l’incudine dovrebbero essere evitati. L’altitudine dovrebbe essere di almeno 1000 piedi al di sopra della sommità del CB per ogni 10 nodi di vento misurato alla sommità di un CB. Ad esempio, se il vento soffia a 50 nodi vicino alla sommità del CB, l'altitudine di volo dovrebbe essere di almeno 5000 piedi superiore ad essa.

Downburst, microburst e macroburst

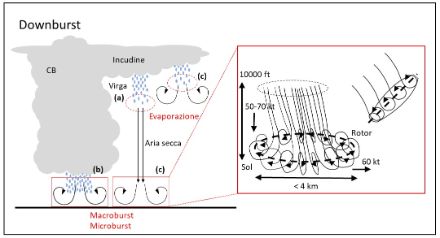

I downburst sono movimenti discendenti d’aria rapidi e violenti provocati dai cumulonembi. Essi si verificano in regioni calde e secche (ad esempio Australia e Stati Uniti) con o senza precipitazioni. L’evaporazione delle precipitazioni (a) gioca un ruolo importante nella formazione dei microburst. I microbursts si verificano anche in Europa, in particolare durante lunghi periodi caldi e secchi. In queste situazioni sono già stati osservati temporali con una grande estensione verticale, scarse precipitazioni, ma forti raffiche.

I downburst di grandi dimensioni sono noti come macroburst. La zona dei venti discendenti e distruttivi si estende orizzontalmente su un'area di oltre 4 km. I macroburst violenti possono causare danni simili a quelli dei tornado. I venti possono durare da 5 a 50 minuti, con picchi fino a 60 m/s (~200 km/h).

I microburst, invece, sono piccoli downburst la cui zona di vento discendente e distruttivo (almeno 60 kt, ~110 km/h) non supera i 4 km. Nonostante la minore estensione orizzontale, i venti possono raggiungere i 75 m/s (270 km/h). In genere, dal momento in cui il microburst raggiunge rapidamente il suolo, si forma una zona di rotore (vortice orizzontale) che si espande in modo concentrico. Questo vortice principale in seguito si disintegra, dando origine ad altri vortici. Il fenomeno può durare da 3 a 5 minuti. Un microburst può passare da 10.000 piedi (3.000 m s.l.m.) al suolo in quasi 2 minuti. I microburst si verificano soprattutto quando le precipitazioni non raggiungono il suolo (virga).

L'evaporazione delle precipitazioni (a) crea una regione di aria più fredda e densa che precipita verso il suolo. I microbursts possono essere associati a CB con base vicina al suolo (b), a CB con base alta (base tra 5000 e 15000 piedi) e alle regioni sotto l’incudine (c). In questi ultimi due casi, l'evaporazione rappresenta un fattore importante.

Turbolenza delle onde orografiche

Quando un forte vento soffia perpendicolarmente una catena di montagne, inizia a ondulare nella zona sottovento rispetto al rilievo. Questo tipo di onde atmosferiche può spingersi molto in alto nella troposfera, fino a un'altezza di circa 10 km, o addirittura penetrare nella stratosfera. Questi movimenti sottovento verso l'alto e verso il basso, noti come onde orografiche (“mountain waves”), originano pure turbolenze. Le onde orografiche aumentano di intensità quando un vento tempestoso, come una corrente a getto, attraversa le Alpi.

Queste onde saranno ancora più sviluppate se il vento è perpendicolare alla catena montuosa e interessa una fascia verticale importante dell’atmosfera, con una forza media del vento di almeno 25 nodi nel caso di grandi catene montuose, ma di solo 15 nodi nel caso di una collina. Idealmente, il vento dovrebbe aumentare con la quota o almeno rimanere costante.

La presenza di uno strato d'aria stabile (isotermia o inversione) in prossimità o al di sopra del rilievo, dove l'aria è disturbata dalla montagna, permetterà all'aria inizialmente sollevata di essere spinta verso il basso, favorendo così la formazione di onde. È abbastanza comune trovare stabilità intorno ai 4-5 km (troposfera media).

Sulle Alpi, i venti da sud e da nord danno origine a onde orografiche (situazioni di favonio), ma non è raro vedere queste onde anche sul Giura. Queste onde orografiche possono estendersi fino a 200 km oltre la cresta alpina, verso la Germania con vento da sud o verso l'Italia con vento da nord.

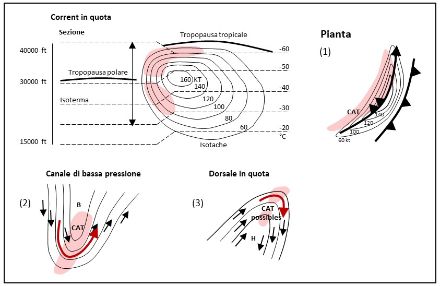

Turbolenza in aria limpida (CAT)

Ad eccezione della turbolenza che accompagna i cumulonembi, la turbolenza in quota (a quote oltre i 5-6 km o 15000 piedi) è nota come turbolenza “in aria limpida” (CAT - Clear Air Turbulence). In quota, il gradiente verticale del vento è prevalentemente associato alla presenza di correnti a getto. Al margine della corrente del getto la velocità varia notevolmente su brevi distanze verticali, dando luogo a forti discontinuità nella velocità del vento (shear) che generano la turbolenza in aria limpida (CAT).

La frequenza della turbolenza in quota diminuisce lentamente con l'altitudine. D'altra parte, la frequenza della turbolenza aumenta in prossimità delle correnti a getto (jet stream) e della tropopausa, aree caratterizzate da un forte gradiente di temperatura e da un forte gradiente di vento sia verticale, sia orizzontale. L'estensione orizzontale della CAT è di circa 80-100 km, ma può raggiungere i 300-500 km. Lo spessore verticale medio è di 600 m, ma può essere inferiore a 30 m o raggiungere a volte più di 2 km. Il rischio di turbolenza aumenta rapidamente quando il gradiente verticale del vento supera i 5 nodi per 1000 piedi. Anche le discontinuità termiche e del vento (shear) ai limiti della massa d'aria, al passaggio di un fronte, ma anche a causa di un’inversione possono generare turbolenze in aria limpida. Le CAT possono verificarsi anche negli strati bassi dell’atmosfera (ad esempio forti raffiche di joran).

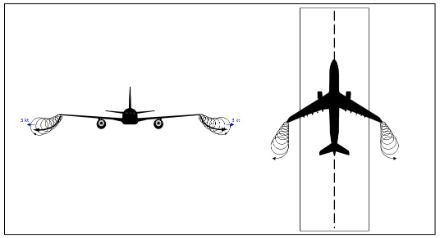

Turbolenza di scia (turbolenza artificiale)

Le principali fonti di turbolenza sono naturali, ma esiste un tipo di turbolenza artificiale. Stiamo parlando della turbolenza di scia (“wake turbulence”) generata dalle estremità alari degli aerei. L'intensità e la forza delle turbolenze di scia dipendono dal peso dell'aereo, dalla sua velocità e dalla forma delle ali (massima quando i dispositivi di sollevamento sono dispiegati). La turbolenza di scia più violenta è generata da aerei commerciali di grandi dimensioni e molto carichi che volano a bassa velocità.

I vortici di scia si formano vicino al suolo in prossimità dell'atterraggio o subito dopo il decollo. Le zone di pericolo durante la fase di atterraggio si trovano a monte del “punto di contatto” e durante la fase di decollo a valle del “punto di rotazione”. Un aereo che si trova nelle vicinanze deve prestare particolare attenzione a questi due punti.

La turbolenza di scia ha un diametro compreso tra 70 e 150 m e può persistere per diversi minuti (in media 2 minuti) prima di dissolversi e non produrre più effetti turbolenti su un altro aeromobile. La persistenza dei vortici sarà maggiore quanto più il vento è debole. Il rispetto di una sufficiente distanza orizzontale tra due aeromobili durante la fase di decollo o di atterraggio riduce al minimo il rischio che la turbolenza di scia venga attraversata dall'aereo che lo segue: da qui ne deriva l’intervallo necessario da 1 a 3 minuti tra decolli successivi.

In alcuni casi i vortici di scia possono essere osservati, in particolare quando l'aria è piuttosto umida a bassa quota e il vapore acqueo si condensa nella zona dei forti venti vicino al centro del vortice rendendolo visibile. La velocità tangenziale di questi vortici può essere estrema. L'intensità diminuisce lentamente allontanandosi dall’aereo.

Aumento delle CAT negli ultimi 4 decenni

Uno studio condotto dall'Università di Reading ha evidenziato che attualmente gli aerei volano in cieli più agitati rispetto a quarant'anni fa. È quanto hanno scoperto gli scienziati dopo aver effettuato una nuova analisi che mostra come la turbolenza (CAT) sia aumentata con il cambiamento climatico.

Secondo i risultati dello studio, nell'a regione dell'Atlantico settentrionale - una delle rotte aeree più trafficate al mondo - la durata annuale totale delle turbolenze intense è aumentata del 55%, passando da 17,7 ore nel 1979 a 27,4 ore nel 2020. La turbolenza moderata è aumentata del 37%, da 70 a 96,1 ore, e la turbolenza leggera è aumentata del 17%, da 466,5 a 546,8 ore. Questa tendenza è destinata ad aumentare a seguito del riscaldamento climatico in atto.