Navigazione di servizio

Ricerca

Quando si visita Bonifacio, generalmente si seguono tre tappe. Si inizia passeggiando per le strade della città vecchia, poi inevitabilmente ci si imbatte nella “Scala del Re”, che non si può non scendere (e soprattutto risalire...) se la fila non è troppo lunga. Successivamente, la passeggiata vi porterà naturalmente al porto dove, forse, come me, vi lascerete tentare da un giro in barca di circa due ore nelle “Bocche di Bonifacio”.

In tal caso, la vostra escursione passerà quasi sicuramente per le isole Lavezzi, durante la quale la vostra guida vi racconterà del naufragio della “Sémillante”, evento tragico ma soprattutto fondamentale; è infatti in seguito a questo naufragio che sono nati i primi bollettini meteorologici in Francia. Le isole Lavezzi sono quindi, per così dire, il luogo di nascita di Météo-France.

Il naufragio della Sémillante

Siamo nel 1855 e la guerra di Crimea infuria. In difficoltà di fronte all'impero russo, la Francia di Napoleone III decide di inviare rinforzi e arma la “Sémillante”, una fregata di 54 metri di lunghezza, che salpa dal porto di Tolone il 14 febbraio con a bordo poco più di 300 membri dell'equipaggio e 400 soldati.

Nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, trascinata su fondali rocciosi da una tempesta memorabile, la Sémillante naufraga alle isole Lavezzi. Non ne rimane nulla e nessuno dei 773 occupanti sopravvive: solo alcuni di loro vengono ritrovati e una parte ancora più esigua identificata.

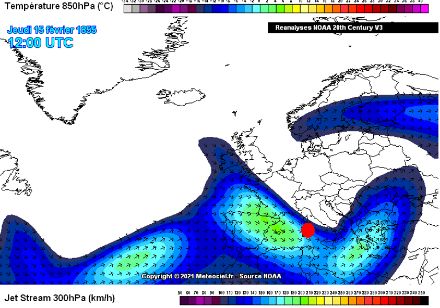

Le rianalisi dei modelli di previsione ci consentono oggi di tornare indietro nel tempo e ricalcolare alcuni campi meteorologici dell'epoca. In questo caso, ecco cosa si ottiene per il 15 febbraio 1855 alle 12 UTC, ovvero circa 12 ore prima del naufragio:

Questa carta ci mostra la configurazione della pressione a circa 5500 m (colori) e al suolo (linee bianche). È importante notare il forte contrasto (gradiente) dei colori, che corrisponde a un massiccio calo della pressione in quota che va dal verde al blu scuro (linea rossa), nonché il gradiente di pressione al suolo che corrisponde a un massimo di vento proprio in prossimità della Corsica (freccia rossa).

Quest'altra cartina ci mostra invece la temperatura a circa 1500 m. È a questa altitudine, più o meno libera dall'influsso del suolo, che si distinguono meglio i confini delle masse d'aria. In questo caso, è chiaramente visibile la presenza di un fronte freddo (in viola sulla mappa) sul Mediterraneo occidentale, in particolare nelle vicinanze della Corsica (in rosso, un fronte caldo).

I forti gradienti di temperatura ad alta quota sono spesso accompagnati dalla presenza di una forte corrente a getto, che a sua volta può contribuire a destabilizzare una massa d'aria e consentire così alle raffiche d'alta quota di raggiungere la superficie. L'uscita a sinistra del massimo di una corrente a getto (left exit) è una zona particolarmente favorevole a questo fenomeno e si può vedere che il 15 febbraio 1855 alle 12 UTC una zona di questo tipo si trovava proprio in prossimità della Corsica (punto rosso).

Alcuni degli elementi meteorologici sopra elencati possono essere presenti singolarmente (ad esempio, un fronte freddo senza un massimo della corrente a getto che lo sovrasta), il che generalmente non dà luogo a eventi particolarmente violenti. È la concomitanza di diversi elementi che produce eventi di grande portata, come è avvenuto nella giornata del 15 febbraio 1855. È difficile per uno svizzero farsi un'idea di come possa essere una tempesta eccezionale in Corsica. Tuttavia, è facile trovare - per il nostro Paese - situazioni che riuniscono gli ingredienti presenti un tempo al largo della Corsica, ovvero un fronte freddo molto marcato, venti di alta quota molto forti e un massimo della corrente a getto in fase con il fronte stesso; la forza delle raffiche massime dipenderà quindi dall'intensità di tutti questi elementi. I due eventi più recenti con queste caratteristiche sono, ad esempio, la tempesta «Benjamin» del 23 ottobre di quest'anno o, con un grado di intensità nettamente superiore, la tempesta Burglind-Eleanor del 3 gennaio 2018; entrambe hanno provocato raffiche nettamente superiori a 100 km/h sull'Altopiano svizzero. Si noti, tra l'altro, la grande somiglianza della configurazione dei fronti sopra il Mediterraneo occidentale tra la tempesta «Benjamin» (prima illustrazione sotto) e quella che ha causato il naufragio della Sémillante nel 1855.

Ovviamente è difficile confrontare le raffiche massime in Svizzera e sulle isole Lavezzi, poiché le situazioni geografiche sono molto diverse. In generale, si può affermare che, a parità di condizioni, le raffiche sono sempre più forti in mare che sulla terraferma, poiché le forze di attrito dovute alla superficie terrestre sono nettamente inferiori. Anche alcuni effetti locali possono accelerare notevolmente il vento, in particolare l'effetto Venturi, dovuto alla presenza di restringimenti topografici. Questi due fattori aggravanti sono presenti tra la Corsica e la Sardegna.

Conclusione

Il minimo che si possa dire è che il tempo non fu certo favorevole alla Francia durante la guerra di Crimea. Infatti, una prima tempesta distrusse già gran parte della flotta franco-anglo-turca il 14 novembre 1854; la tempesta del 1855 fu il colpo di grazia e confermò la necessità di creare una rete di osservazione affidabile per anticipare l'arrivo di tempeste devastanti. A questo compito si dedicò l'allora direttore dell'osservatorio di Parigi, l'astronomo Urbain Le Verrier (1811-1877), che portò alla creazione di una rete di osservazione estesa a tutta l'Europa e alle prime pubblicazioni quotidiane di mappe meteorologiche da parte di Météo-France nel 1863.

Il vantaggio di lavorare nel settore della meteorologia è che quando il lavoro ti raggiunge in vacanza, è sempre interessante!