Navigazione di servizio

Ricerca

Eventi meteorologici estremi in Svizzera nel XX secolo

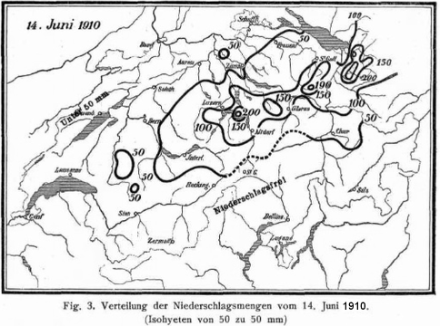

Nel XX secolo si sono verificati diversi eventi meteorologici estremi in Svizzera. Tuttavia, essi sono stati distribuiti in modo molto irregolare nel tempo. Il 14 e 15 giugno 1910 una tempesta devastante causò gravi danni, che colpirono soprattutto il versante settentrionale centrale e orientale delle Alpi. In seguito, per 66 anni regnò una relativa calma: a parte alcune inondazioni locali o danni regionali di modesta entità, non si registrarono eventi meteorologici di rilievo. Solo il 31 luglio 1977 si è verificato nuovamente un grave evento di maltempo. Da quel momento in poi, i danni causati dalle intemperie sono diventati relativamente frequenti. Già il 7 e l'8 agosto 1978, un intenso evento piovoso ha colpito il versante meridionale delle Alpi e il Canton Turgovia. L'estate del 1987 è passata alla storia come l'estate delle intemperie nella regione alpina svizzera. Un'altra data significativa a questo proposito è il 24 settembre 1993, quando Briga subì gravi danni. Infine, a metà ottobre 2000, il Canton Vallese fu nuovamente colpito da una catastrofe meteorologica.

In Svizzera, le alluvioni estive si verificano solitamente in presenza di due situazioni meteorologiche, ovvero la situazione Vb e la situazione di sbarramento da sud

In Svizzera, sono principalmente due le situazioni meteorologiche che causano gravi inondazioni. Da un lato, la situazione Vb, che provoca precipitazioni abbondanti soprattutto sul versante nord delle Alpi. Dall'altro, le situazioni di sbarramento da sud sul versante meridionale delle Alpi e nelle zone limitrofe, che provocano precipitazioni abbondanti. In questo caso, la direzione del vento gioca un ruolo decisivo. Con venti da sudovest, le precipitazioni trasportate dal versante sudalpino interessano principalmente l'Engadina e il centro dei Grigioni. Con venti da sud, oltre al versante meridionale delle Alpi, sono particolarmente colpiti dalle precipitazioni l'Oberhasli, l'Obergoms e gran parte del Canton Uri. Con venti da sudest, oltre al Ticino occidentale, anche l'Alto Vallese è interessato da forti precipitazioni. Oltre a queste due situazioni meteorologiche, i fronti stazionari possono causare precipitazioni di tipo temporalesco, soprattutto nell'Altopiano e nel Giura.

Domenica 31 luglio 1977: un giorno indimenticabile per molti abitanti del Canton Uri

Negli ultimi giorni di luglio del 1977, una depressione in quota si spostò da sudovest attraverso le Alpi verso l'Europa orientale. Il 31 luglio la depressione si trovava già nettamente a est della Svizzera. Ciò provocò forti venti da nord nella regione alpina, che portarono aria molto umida che si accumulò sul versante settentrionale delle Alpi. Normalmente i venti da nord non causano forti precipitazioni, poiché le masse d'aria trasportate sono per lo più fredde e quindi contengono poca acqua che può precipitare. Il 31 luglio 1977, però, le cose andarono diversamente. La massa d'aria che si trovava sopra l'Europa centrale prima del passaggio della depressione in quota era umida, calda e instabile. Inoltre, attorno alla depressione, un ampio arco di aria calda e umida, proveniente originariamente dal Mediterraneo, si diresse verso l'Europa centrale. La situazione meteorologica descritta non era una classica situazione Vb, in cui una depressione dal Golfo di Genova si sposta prima verso l'Adriatico e poi da lì verso la Polonia. Tuttavia, la situazione meteorologica del 31 luglio 1977 aveva comunque caratteristiche che ricordavano una situazione Vb. Come già accennato, le masse d'aria calda, umida e instabile si sono accumulate sul versante settentrionale delle Alpi e hanno provocato, in particolare nell'Unterland urano, una grave catastrofe meteorologica che la popolazione colpita difficilmente potrà dimenticare.

![Situazione meteorologica al 31 luglio 1977 secondo una rianalisi del modello ERA. Sono rappresentati il geopotenziale [gpdm, aree colorate] a 500 hPa e la pressione al suolo [hPa, isolinee bianche]. Nel campo di pressione al suolo (freccia nera) l'aria umida proveniente dal Mediterraneo fluisce in modo arcuato attorno alla depressione e raggiunge così le Prealpi](/images/440/blog/2025/07/Unwetter_31072025/Wetterlage_3071977.png/Wetterlage_3071977.png)

Quantità di precipitazioni e zone più colpite

A causa del carattere parzialmente convettivo, l'intensità delle precipitazioni ha subito forti oscillazioni. In generale, sul versante nordalpino centrale e orientale sono stati registrati regionalmente 80-150 mm di precipitazioni, così come nella parte settentrionale del Canton Uri. Ad Äsch, presso Unterschächen nella valle dello Schächen, un agricoltore ha posizionato un secchio per misurare la quantità di precipitazioni. In totale sono stati raccolti circa 170 mm, la maggior parte dei quali caduti in sole 6 ore. I danni nella valle dello Schächen sono stati di conseguenza catastrofici. Sul versante esposto a sud si sono verificati innumerevoli smottamenti, molti dei quali di grande entità. Il torrente Schächenbach ha causato un'inondazione estrema e ha esondato a Schattdorf, allagando una vasta area industriale. Anche il resto del Canton Uri ha subito gravi devastazioni. Particolarmente colpito è stato anche il comune di Silenen. Probabilmente il ripido versante nord del Windgällen ha accentuato le precipitazioni, poiché i forti venti da nord erano costretti a salire. Le intense precipitazioni hanno comunque provocato la formazione di colate detritiche in tutti i torrenti di Silenen. La situazione è stata particolarmente grave a Schipfenbach, nella parte meridionale di Silenen, dove una colata detritica ha trasportato nella valle 80-90'000 metri cubi di detriti. La colata detritica ha devastato quasi 7 ettari di terreno coltivato e paralizzato la strada del Gottardo. Colate detritiche di tali dimensioni sono ancora oggi rare in Svizzera, nonostante l'aumento delle precipitazioni intense, e raggiungono solitamente dimensioni comprese tra alcune centinaia e poche decine di migliaia di metri cubi. A titolo di confronto: la colata detritica proveniente dalla Val de la Molera, che lo scorso anno ha devastato la località di Sorte in Val Mesolcina, ha avuto dimensioni simili a quelle del grande evento verificatosi a Silenen nel 1977. Oltre al Canton Uri, il 31 luglio 1977 anche la zona di Svitto con la Muotatal e il Canton Turgovia sono stati colpiti da inondazioni e frane.