Navigazione di servizio

Ricerca

Le indagini per caratterizzare l'origine dei violenti fenomeni di vento associati a questa tempesta sono state condotte con l'aiuto di molte fonti di dati diverse, non tutte ragionevolmente presentabili in un blog. Per chi fosse curioso, un rapporto di lavoro ancora più dettagliato è disponibile nelle nostre pubblicazioni (in francese).

Le righe che seguono si concentrano su due serie di dati che si sono rivelati particolarmente preziosi nel corso dell'indagine:

-

In primo luogo, i dati dei nostri radar meteorologici, che ci permettono di osservare le precipitazioni e i venti durante i temporali;

-

dall'altro, le foto aeree fornite dal dipartimento di geomatica del Cantone di Neuchâtel (SITN), che ringraziamo vivamente per aver messo a disposizione questi preziosi dati.

Il contributo dei dati radar

I radar meteorologici misurano due parametri molto interessanti per lo studio dei fenomeni convettivi:

- L'intensità della precipitazione, che spesso è elevata nei temporali per la presenza di grandine e pioggia intensa;

- La velocità del vento radiale, cioè la velocità con cui i venti (orizzontali) convergono verso o divergono dal radar, che può anche fornire informazioni sulla presenza di rotazione nei temporali.

Per motivi di portata del rilevamento radar (la visibilità del radar di La Dôle è fortemente compromessa in direzione nord-est a causa dell'ombra di un altro radar), i dati analizzati provengono dal radar di Plaine Morte, situato nel Vallese.

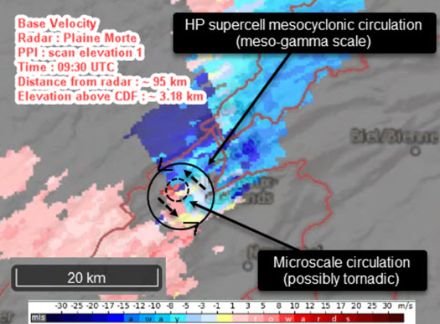

Nel caso di un evento di vento come quello di La Chaux-de-Fonds, sono le velocità radiali ad essere di particolare interesse per noi. La figura 1 mostra le velocità radiali misurate sul fascio di scansione più basso del radar della Plaine, cioè a circa 3000 m sopra La Chaux-de-Fonds. I colori indicano se i venti stanno convergendo verso il radar (rosso) o divergendo da esso (blu).

Questo accoppiamento di velocità radiali convergenti-divergenti evidenzia la presenza di una rotazione alla scala dell'intera cella temporalesca, descritta come "mesociclone". Se ingrandiamo l'immagine, vediamo lo stesso accoppiamento su una scala più fine, una potenziale indicazione di un vortice su scala più piccola, forse legato a una circolazione tornadica al di sotto di questa altitudine.

Purtroppo, non solo la risoluzione delle misurazioni radar è insufficiente (a causa della lontananza) per rilevare tornado con un'ampiezza tipica di circa dieci o addirittura cento metri; inoltre questi venti si trovano a un'altitudine di quasi 4 km, mentre i tornado si formano più vicino al suolo.

Questi dati radar suggeriscono quindi la presenza di una rotazione del vento su 2 scale, ma non convalidano necessariamente la presenza di un tornado, sebbene questo sia fortemente suggerito dalla violenza di una raffica misurata a 217 km/h a Les Eplatures e dall'entità dei danni.

Per sua natura, un tornado è un fenomeno di scala molto piccola, che spesso cade tra le maglie della nostra rete di stazioni di misura, così come tra le maglie delle osservazioni radar. Non è stato possibile vedere alcun tornado al passaggio della tempesta, poiché la cortina di precipitazioni era molto densa e la base delle nubi vicina alle creste del Giura. Per indagare ulteriormente, abbiamo quindi dovuto utilizzare altre serie di dati.

Indagine sui danni

Il passaggio della tempesta ha causato danni considerevoli, a volte estremamente localizzati. In questi casi, i fenomeni in questione sono sfuggiti agli strumenti di misura, anche ai radar la cui risoluzione è limitata dalla lontananza. Molti danni sono stati osservati sul versante francese, come si può vedere dalla mappa del probabile percorso delle forti raffiche con l'indicazione della scala di intensità di Keraunos durante l'analisi post-evento, mostrata nella Figura 2 qui sotto.

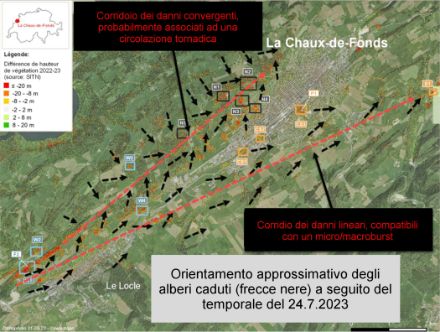

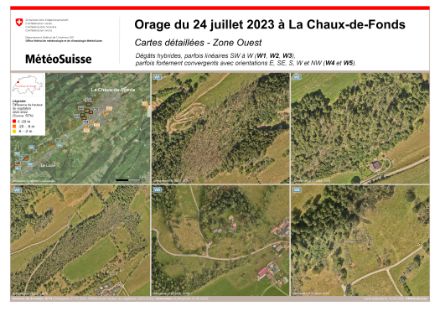

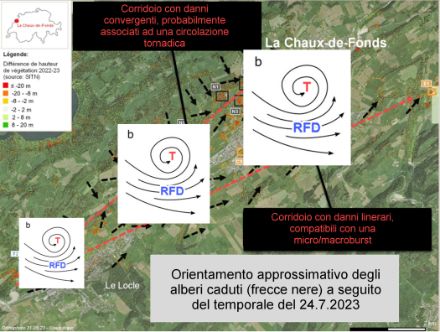

Ci concentriamo ora su alcune aree rappresentative delle condizioni di vento incontrate al passaggio della tempesta tra Le Locle e La Chaux-de-Fonds. Queste aree sono state individuate dopo un'analisi meticolosa delle foto aeree che hanno evidenziato la direzione e la geometria degli alberi caduti nei settori danneggiati. Sono state identificate due linee principali di danno, come mostrato nella Figura 3: sui lati ovest e sud della città, i danni lineari sono più tipici di un microburst, mentre sul lato nord della valle, i danni convergenti e disorganizzati sono più probabili, suggerendo una circolazione tornadica.

Bordo occidentale e meridionale della città

L'orientamento dei danni è nettamente diverso sul versante meridionale della valle di La Chaux-de-Fonds, con alberi e perfino parti di boschetti che spesso giacciono nella stessa direzione, come mostrano le foto della Figura 4. L'orientamento è generalmente tra ovest e sud-ovest, con alberi che si trovano da ovest a est che si sovrappongono a quelli che si trovano da sud-ovest a nord-est, confermando la cronologia della graduale rotazione dei venti da sud a ovest passando per sud-ovest mentre la cella attraversava la valle di La Chaux-de-Fonds. Questa linearità su poche decine di metri è tipica dei venti discendenti che soffiano nella stessa direzione e ci fa quindi sospettare un microburst sul bordo meridionale della supercella.

Margine settentrionale della valle

Sul fianco settentrionale della valle, dalla Combe de Monterban fino all'estremità settentrionale di La Chaux-de-Fonds, è presente una serie di danneggiamenti convergenti molto localizzate, orientate in direzione est, sud-est, sud, ovest e nord-ovest, come mostrano gli alberi che giacciono in direzioni opposte nella Figura 5. Nella foto con il livello di zoom più alto, in basso a sinistra, si può notare che in un raggio di soli 40 m gli alberi si trovano a ovest, sud ed est, sottolineando ancora una volta la natura estremamente locale della rotazione del vento.

Le parti settentrionali di ciascuna delle zone danneggiate mostrano spesso direzioni del vento da nord-ovest o addirittura da nord, probabilmente legate al fatto che la cella è alimentata da venti da est a nord-est e probabilmente accentuati dal passaggio di un tornado.

Un evento ibrido, che combina un microburst e un probabile tornado

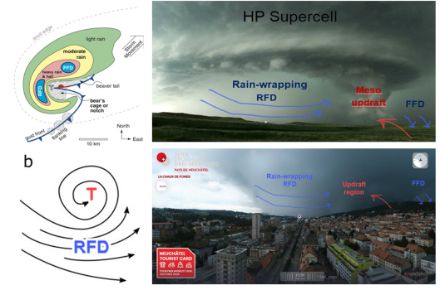

La distribuzione geografica dei diversi tipi di danni è coerente con la traiettoria e la struttura del temporale a supercella che ha attraversato la città.

Lungo il fianco settentrionale della città, sulla vegetazione erano visibili danni spesso convergenti, coerenti con il passaggio di un tornado. D'altro canto, lungo il margine meridionale della città, sono visibili danni più rettilinei e divergenti, più coerenti con quelli riscontrati in seguito al passaggio di un microburst.

Inoltre, anche i video e le testimonianze raccolte in seguito (non condivise in questa sede) attestano la natura improvvisa e rettilinea dei venti, che in alcuni punti sono stati anche convergenti e persino vorticosi.

La parte meridionale della tempesta è stata maggiormente interessata da downburst di tipo microburst legati alla corrente discendente sul fianco posteriore della supercella. Al contrario, la parte settentrionale della città si trovava in un'area a maggior rischio di rotazione tornadica, in quanto situata nella zona di convergenza tra la corrente discendente sul fianco posteriore e quello della corrente ascendente. Combinando queste osservazioni con diagrammi concettuali basati sulla conoscenza dei temporali a supercella, possiamo dedurre quali sono i fenomeni di vento più probabilmente responsabili del danno: sembrerebbe quindi trattarsi di un fenomeno ibrido, come mostrato nella Figura 6, annotata di seguito.

Conclusione

Le violente raffiche associate a questo temporale a supercella sembrano essere il risultato di diversi elementi e strutture che si sono sfasati appena a monte della città di La Chaux-de-Fonds. In concomitanza con questo sfasamento, la propagazione al suolo dei potenti venti discendenti combinati alle precipitazioni ha probabilmente contribuito ad innescare una circolazione tornadica dietro questa cortina di precipitazioni all'intersezione tra il flusso di correnti ascendenti aspirate dal temporale e quelle discendenti sul fianco posteriore, come una trottola in una lavatrice. Questa probabile circolazione tornadica sembra essersi mescolata con le raffiche discendenti del fianco posteriore, responsabili del microburst, in particolare nella regione di Crêt-du-Locle e lungo la frangia settentrionale della città di La Chaux-de-Fonds, aumentando ulteriormente il potenziale distruttivo della tempesta. Questa tempesta a supercella è stata sospinta da venti di alta quota che soffiavano a più di 80 km/h e il suo passaggio nella valle di La Chaux-de-Fonds è stato estremamente breve, durando una decina di minuti.

Questa indagine e queste conclusioni ci aiuteranno a migliorare i nostri strumenti per monitorare in futuro queste situazioni molto delicate in tempo reale. Al nostro interno sono state individuate numerose aree di miglioramento per anticipare meglio questi fenomeni, anche se per il momento è ancora impossibile prevedere eventi così localizzati e intensi con diverse ore di anticipo e talvolta anche con più di 10-15 minuti di anticipo.

In un prossimo blog esamineremo la plausibilità della velocità estrema del vento di 217 km/h misurata dal nostro anemometro all'aerodromo di Les Eplatures durante il passaggio della tempesta.

Per maggiori informazioni

LInk ai dati del geoportale del SITN, che ringraziamo per la condivisione:

- Comparatore semplificato, ortofoto del 27 luglio 2023: https://sitn.ne.ch/web/t240723/t240723.html

- Comparatore semplificato, ortofoto dell'8 novembre 2023 : https://sitn.ne.ch/web/t240723/t240723_vol1_vol3.html

- Geoportale del sistema d’informazione del territorio neocastellano: https://sitn.ne.ch/s/AbZvE