Navigazione di servizio

Ricerca

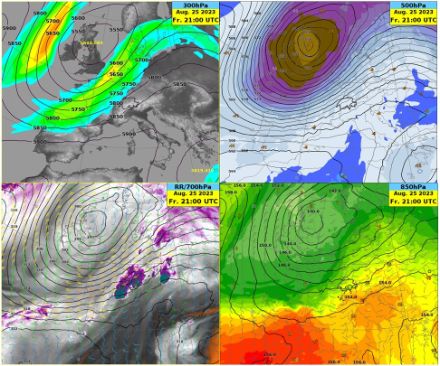

Contesto meteorologico

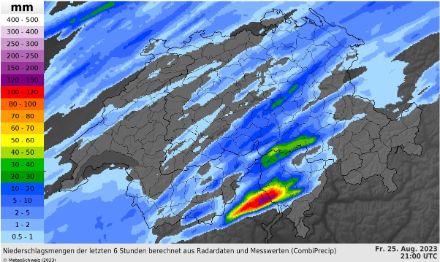

Il graduale cedimento del vasto anticiclone di origine sub tropicale che ha stazionato per diversi giorni sul Mediterraneo e su buona parte dell’Europa, causando una situazione di canicola intensa e tardiva a sud delle Alpi, ha permesso nella giornata di venerdì 25 a una vasta circolazione depressionaria di spostarsi dal nord Atlantico verso la Francia. Correnti sudoccidentali hanno convogliato aria gradualmente più umida e instabile verso le Alpi, causando nella serata di venerdì 25 agosto una prima fase temporalesca.

A Sud delle Alpi risultava molto instabile (valori di CAPE, energia convettiva potenziale, anche ben superiori a 3000 J/kg), ma con una forte inibizione al di sotto dei 2500 metri. La situazione risultava quindi potenzialmente instabile. Grazie allo stimolo dettato dall’orografia, già nel tardo pomeriggio nelle Alpi (soprattutto Alpi Piemontesi) si sono sviluppate le prime cellule temporalesche. Con un flusso da sudovest ancora modesto, i temporali sono risultati piuttosto stazionari, mostrando un carattere autorigenerante. In particolare verso la Val Vigezzo e la Val Grande a partire dal tardo pomeriggio alcune cellule temporalesche, autorigeneranti per diverse ore, hanno causato importanti accumuli di pioggia.

Il CAPE (dall'inglese convective available potential energy, ovvero l'energia convettiva potenziale) è una misura della quantità di energia disponibile per la convezione ed è correlato alla velocità verticale massima potenziale all'interno di una corrente ascensionale (updraft) in una colonna d'aria. Viene calcolato come l'integrale verticale della forza di galleggiamento di una particella d'aria in ascesa (più calda dell'ambiente circostante). I valori più elevati indicano una maggiore instabilità e quindi un maggiore potenziale per lo sviluppo di temporali intensi.

I temporali per alcune ore non davano l’impressione di spostarsi, e se l’avessero fatto, probabilmente avrebbero continuato il loro spostamento verso l’Alto Ticino, regione dove erano attesi temporali, anche di forte intensità. Nelle fasi finali di questa prima fase temporalesca, una cellula temporalesca particolarmente violenta è entrata nelle Centovalli, virando velocemente verso sud, interessando la zona del Ghiridone, la parte occidentale del Lago Maggiore e in seguito il Locarnese.

MeteoSvizzera aveva emesso una preallerta per forti temporali possibili, ma valida solo a partire dalla giornata di sabato 26 agosto. L'attività temporalesca della serata di venerdì 25 agosto, prevista soprattutto per la fascia alpina, non sembrava essere particolarmente degna di nota: eventuali temporali di forte intensità erano possibili, ma non a livello esteso. Solitamente una preallerta per temporali violenti viene emessa quando sono attesi temporali violenti che toccano buona parte del territorio.

(Approfondimento Telegiornale RSI La1 10 e 11 settembre 2023, servizio di Mattia Pacella)

I sistemi automatici hanno riconosciuto la violenza del temporale

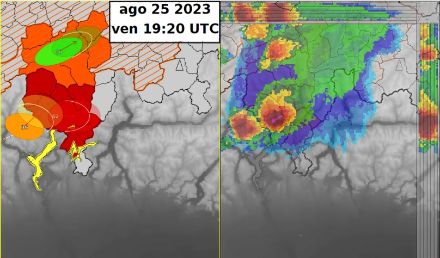

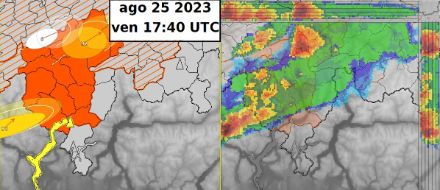

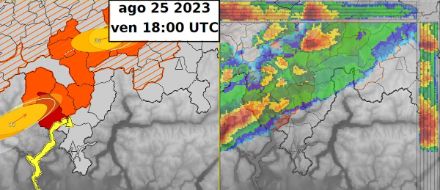

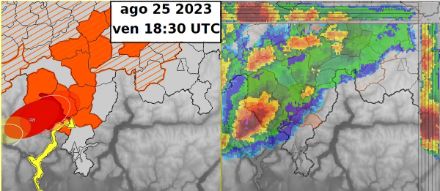

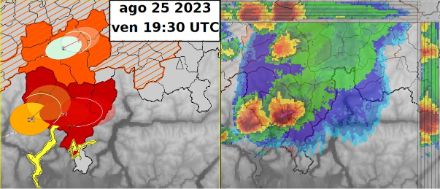

Nella sequenza di immagini successiva, sono presentate le tempistiche dell’emissione delle allerte per il violento temporale grandinigeno. Nella descrizione è data particolare attenzione alle regioni delle Centovalli, Bassa Valle Maggia e Locarnese. Gli ellissi colorati bianco-verde-giallo-rosso (moderato, forte, violento, estremamente violento) indicano una stima dell'intensità del temporale fornita dall'algoritmo “Thunderstorm Radar Tracking (TRT)”.

1. Ore 19:40 locali: la Bassa Valle Maggia e il Locarnese sono allertate con un’allerta per temporali violenti di livello 3 (aree colorate in arancione). L’allerta è causata dalla presenza di un forte temporale sulla Valle Vigezzo. Tale cellula risultando stazionaria ha solo lambito alcune zone della Bassa Valle Maggia. Di conseguenza, per la maggior parte delle regioni, questa prima serie di allerte emanate è risultata un falso allarme.

2. Ore 20:00 locali: l’allerta per il Locarnese e la Bassa Valle Maggia viene innalzata al livello 4 (temporali molto violenti, area colorata di rosso). Il violento temporale sulla valle Vigezzo risulta stazionario .

3. Alle ore 20:30 locali, il violento temporale, stazionario e autorigenerante sulla Valle Vigezzo, si sposta lentamente verso est, interessando una porzione maggiore della Bassa Valle Maggia. Il sistema automatico mantiere il livello di allerta di livello 4 per il Locarnese e Bassa Vallemaggia, mentre emana una nuova allerta per temporali violenti di livello 3 per il Piano di Magadino e Bellinzonese.

4. Alle ore 20:40, il temporale si sposta ulteriormente verso est, iniziando ad interessare anche le Centovalli. La cellula risulta molto violenta con delle riflettività radar che superano i 60 dBz, indice di un temporale grandinigeno particolarmente violento. Anche le allerte per la valle Verzasca e il Piano di Magadino vengono innalzate al livello 4, livello massimo per questo tipo di fenomeno meteorologico. Il suo lento spostamento verso nordest, non lascia presagire che poche decine di minuti dopo il temporale, mostrando un’accelerazione nel suo spostamento, devierà in maniera importante verso sudest andando a investire pienamente il Locarnese.

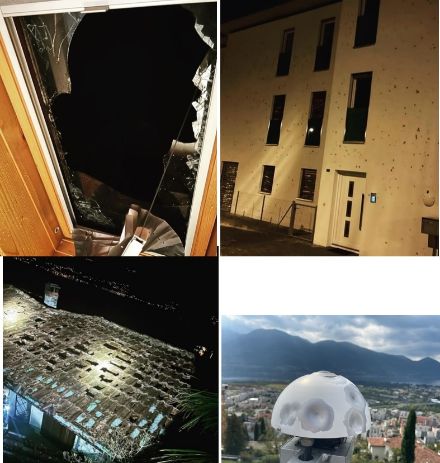

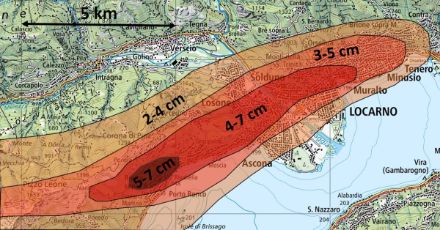

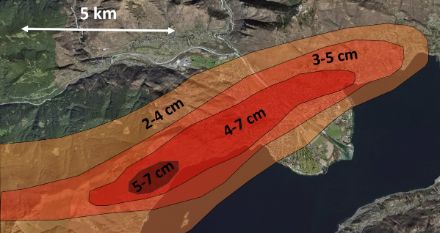

5. Dalle ore 21:10 alle 21:30 locali, il violento temporale grandinigeno attraversa il Locarnese portando devastazione da Ronco sopra Ascona a Minusio (chicchi di grandine osservati tra 4 e 7 cm di diametro). Centinaia le chiamate ai pompieri, principalmente per tetti danneggiati e conseguenti infiltrazioni d’acqua.

Il motivo per il quale questa cellula temporalesca particolarmente violenta abbia virato maggiormente verso sudest rispetto alle traiettorie degli altri temporali in corso contemporaneamente, potrebbe essere ricercato nella natura supercellulare della stessa, con il tipico spostamento “verso destra” rispetto alla direzione del vento determinante per lo spostamento attorno ai 4000 metri di quota (“steering level”). Evidenti segni di rotazione a diverse quote sono stati individuati dall’algoritmo di identificazione automatico. Non da ultimo, chicchi di grandine giganti (>4 cm) sono praticamente sempre causati da temporali di natura supercellulare. Una volta raggiunto la regione del Lago Maggiore, il temporale ha trovato una massa d’aria potenzialmente molto instabile e un’abbondante riserva di umidità nei bassi strati. Considerando il fatto che il temporale spostandosi verso Tenero-Gordola si è rapidamente indebolito, probabilmente al passaggio della cellula sul Locarnese le correnti ascensionali non erano più attive. Questo ha probabilmente permesso a un violento movimento verso il basso di tutte le idrometeore all’interno della cellula temporalesca, sia allo stato liquido che solido. Le raffiche di vento registrate durante la grandinata (per esempio Locarno-Monti 88.2 km/h) possono far pensare a un evento di downburst. I chicchi di grandine sospinti da questi forti raffiche hanno danneggiato in modo particolare le facciate degli immobili e le falde dei tetti che guardano da nord a ovest.

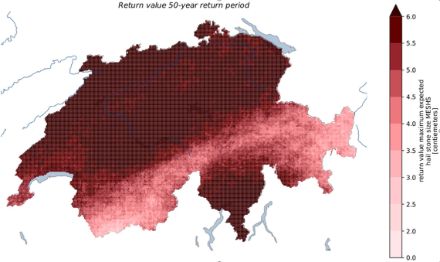

I chicchi di grandine misurati nel Locarnese durante il violento temporale grandinigeno del 25 agosto hanno mostrato dei diametri compresi tra 4 e 7 cm. Chicchi di grandine superiori ai 5 cm mostrano dei periodi di ritorno di almeno 30-50 anni. È ipotizzabile che per dimensioni di 6 o addirittura 7 cm i periodi di ritorno siano addirittura superiori o molto superiori. L’evento risulta dunque eccezionale per la regione considerata.

Temporale di rara violenza per il Sopraceneri. Influsso dei cambiamenti climatici?

Iniziamo subito con menzionare il fatto che per rispondere in modo dettagliato e definitivo a questa domanda, dovrebbe essere svolto uno studio di attribuzione ai cambiamenti climatici. Gli studi di attribuzione confrontano la probabilità che uno specifico evento si verifichi nel clima attuale con la probabilità che lo stesso evento avrebbe avuto in assenza delle emissioni di gas serra causate dalle attività umane a partire dal 1900, basandosi sia sui modelli climatici che sulle osservazioni storiche. Negli ultimi anni questa disciplina è stata più volte utilizzata per verificare se l’intensità o l’estensione di un evento possa essere raggiunta anche in un’atmosfera non riscaldata dall’attività antropica. Uno dei più recenti studi di attribuzione svolti per un evento vicino a noi, è stata l’analisi delle devastanti alluvioni dell’Emilia Romagna e delle Marche. Gli studi di attribuzione vengono svolti, al momento, per eventi atmosferici con dimensioni spaziali che superano la mesoscala e dimensioni temporali di almeno un giorno. Il violento temporale grandinigeno in questione, pur avendo una notevole estensione spazio-temporale, è da considerarsi ancora un fenomeno troppo locale per poter essere considerato dalla maggior parte dei modelli climatologici utilizzati attualmente in modo operazionale.

Detto questo, si possono però fare un paio di considerazioni. Il temporale in questione si è sviluppato al termine di un periodo canicolare molto intenso, il più tardivo per intensità. La massa d’aria che si è creata nella Pianura Padana risultava molto calda, umida e potenzialmente instabile. Condizioni che si verificano più raramente verso la fine dell’estate, vuoi per la radiazione solare meno intensa, vuoi per un’atmosfera più dinamica rispetto alla piena estate (passaggio di fronti e relativo rimescolamento della massa d’aria). Nel caso di intense ondate di caldo particolarmente tardive, i contrasti termici che si possono creare all’arrivo di perturbazioni sono potenzialmente più forti rispetto all’estate, in quanto dalle latitudini più settentrionali la massa d’aria che può scendere è potenzialmente più fredda. I contrasti termici e la dinamica che ne consegue, sono uno degli elementi base per la formazione di perturbazioni temporalesche intense.

A livello climatologico, l’ultima parte dell’estate e l’inizio autunno, considerando il periodo che va da metà agosto agli inizi di ottobre, il Sud delle Alpi è da sempre stato interessato a livello più o meno regolare da situazioni di sbarramento con una componente temporalesca molto marcata e conseguenti eventi alluvionali. Con una temperatura atmosferica più elevata e un mar Mediterraneo che mostra un’anomalia positiva della temperatura rispetto alla norma sempre più marcata, a causa della maggiore energia implicata è ipotizzabile che, a parità di configurazioni sinottiche, gli eventi tendano ad essere più intensi rispetto al passato. Per quanto riguarda gli accumuli di precipitazioni, l’aumento è significativo anche a livello statistico, con circa +12% sugli accumuli giornalieri massimi annuali e un aumento di circa 26% della frequenza delle precipitazioni estreme giornaliere (frequenza del superamento del 99esimo percentile) negli ultimi 100 anni.

La violenta grandinata del Locarnese è un caso singolo, completamente fuori norma considerando la regione interessata, l’intensità, l’estensione spaziale e il periodo. Essa s’inserisce in un contesto dettato da una generale tendenza all’estremizzazione degli eventi a livello globale. Tuttavia lo si deve considerare come un caso singolare, che non lo si può correlare con sufficiente rigore statistico con il riscaldamento globale in atto. Potrebbe essere semplicemente frutto di un evento molto raro all’interno di una naturale variabilità climatica della regione alpina. Per solide statistiche ed eventuali tendenze sui fenomeni convettivi e relative caratteristiche (per esempio come grandine, fulminazione) sono necessarie, oltre a modelli climatologici in grado di risolvere questi fenomeni in modo esplicito, una serie di misure ed osservazioni più lunghe.