Navigazione di servizio

Ricerca

Il 19 settembre 1783, i fratelli Montgolfier liberarono dal castello di Versailles la prima mongolfiera della storia, con tre animali a bordo (ingegnosi ma non pazzi, i fratelli...). Lo scopo dell'esperimento era di sfruttare il principio che l'aria calda è meno densa di quella fredda, e quindi più leggera, per cui tende a salire spontaneamente attraverso gli strati più freddi dell'atmosfera. In meteorologia, questo fenomeno di sollevamento dell'aria calda è chiamato "convezione" ed è alla base di tutti i temporali.

Analisi di un profilo verticale dell'atmosfera

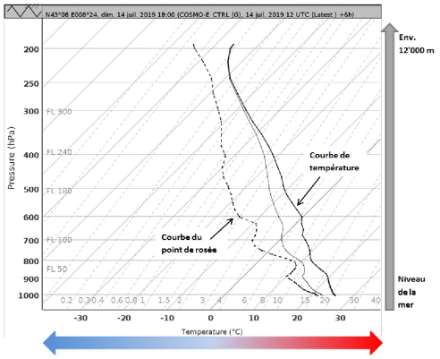

Due volte al giorno - a mezzogiorno e a mezzanotte - dal centro tecnico di MeteoSvizzera a Payerne viene rilasciato una sorta di grande pallone aerostatico, che porta con sé una sonda in grado di misurare diversi parametri, tra cui la temperatura e il punto di rugiada (il punto di rugiada è la temperatura a cui una massa d'aria deve essere raffreddata per raggiungere il suo punto di condensazione). I risultati delle misurazioni sono rappresentati su un diagramma come quello riportato qui sotto (chiamato emagramma), con l'altitudine sull'asse verticale e la temperatura sull'asse orizzontale (a sinistra verso il freddo, a destra verso il caldo). La linea nera spessa e solida mostra come cambia la temperatura con l'altitudine, mentre la linea tratteggiata mostra come cambia il punto di rugiada. In parole povere, quando queste due linee si toccano, l'umidità è pari al 100% e corrisponde a uno strato nuvoloso; più sono distanti, più l'aria è secca. Non ci occuperemo qui della linea mediana, che corrisponde a un altro parametro.

I vari modelli forniscono ai meteorologi emagrammi di previsione come quello mostrato di seguito per l'esempio, tratto da COSMO-E per la scadenza del 14 luglio 2019 alle 18:00 UTC, e localizzato sul Golfo di Genova.

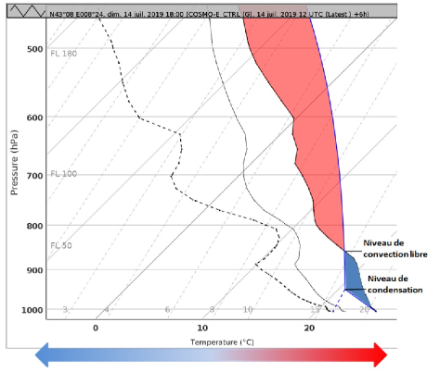

Vediamo ora cosa succede vicino al suolo ingrandendo l' emagramma a bassa quota (sotto). Immaginiamo di prendere in mano una particella d'aria (con un punto di rugiada di 22°C e una temperatura di 25°C, quindi molto umida ma non satura) e di sollevarla. Poiché l'aria secca si raffredda molto rapidamente (1°C/100 m), questa particella d'aria seguirà inizialmente una traiettoria sul diagramma quasi perpendicolare alle temperature (linea blu continua) fino a raggiungere la saturazione (o il livello di condensazione, cioè il 100% di umidità e la comparsa di una nuvola). In seguito, si raffredderà più lentamente (circa 0,6°C/100 m), dando luogo a una traiettoria inflessa sul diagramma. L'aspetto interessante è che durante l'ascesa negli strati più bassi dell'atmosfera, la nostra particella d'aria sarà più fredda dell'ambiente circostante, poiché la curva nera (temperatura dell'ambiente circostante) si trova alla sua destra. Essendo più fredda, non potrà salire da sola come una mongolfiera; per farlo, dovrà prima raggiungere il "livello di libera convezione", a quel punto lascerà la curva di temperatura che la circonda alla sua sinistra (cioè più fredda).

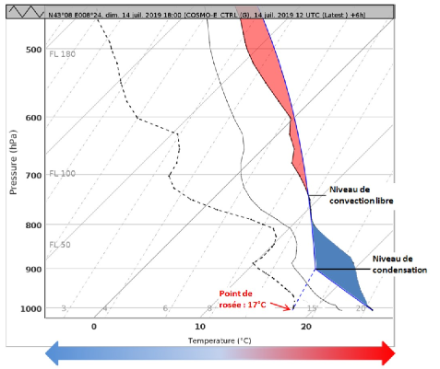

La parte blu del grafico sottostante è chiamata "energia di inibizione convettiva" (CIN); corrisponde all'energia che deve essere fornita agli strati dell'atmosfera al di sotto del livello di libera convezione prima che una bolla d'aria possa sollevarsi da sola dal suolo. In linea di principio, questa energia è fornita dal riscaldamento diurno, motivo per cui i temporali scoppiano più spesso nella seconda metà della giornata.

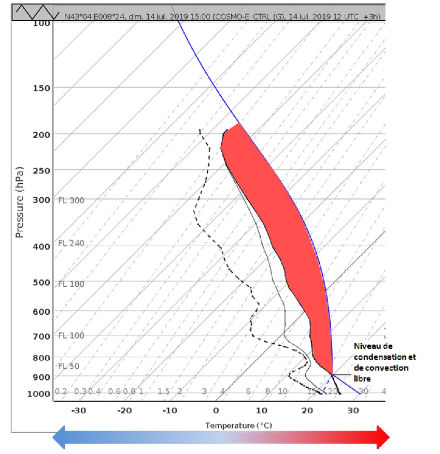

La parte rossa del diagramma corrisponde all'"energia potenziale convettiva disponibile" (CAPE). Si tratta dell'energia cinetica disponibile per una particella d'aria quando sale spontaneamente nell'atmosfera al di sopra del livello di libera convezione. In pratica, più grande è l'area rossa, più violento è il temporale...

La temperatura di innesco

Con l'avanzare della giornata e il riscaldamento del suolo, l'energia di inibizione convettiva (CIN) sarà quindi fornita agli strati più bassi dell'atmosfera e la parte blu dei grafici precedenti si eroderà gradualmente; allo stesso tempo, il livello teorico di condensazione aumenterà.

Per ogni profilo atmosferico, esiste una temperatura unica corrispondente al momento preciso in cui l'energia di inibizione convettiva (CIN) è stata completamente fornita. A questo punto, la parte blu sarà stata completamente erosa e i livelli di condensazione e di libera convezione si saranno fusi in un unico livello. Questa temperatura è chiamata "temperatura di innesco", perché corrisponde alla temperatura alla quale una particella d'aria vicina al suolo deve arrivare per generare spontaneamente un temporale. Possiamo quindi notare che in ogni punto preciso dello spazio e del tempo corrisponde una temperatura al di sotto della quale non si formerà nessuna nuvola spontaneamente (perché la particella d'aria in ascesa incontrerà uno strato di aria più calda prima di raggiungere il suo livello di condensazione), e al di sopra della quale potrà invece svilupparsi un temporale più o meno potente. Il possibile sviluppo di un temporale è quindi legato a poca cosa.

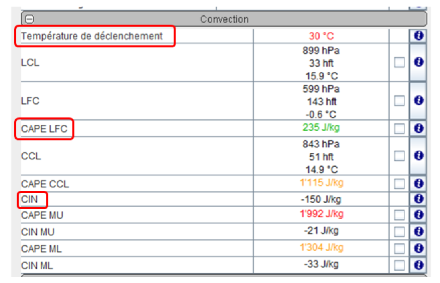

In servizio operativo, sarebbe noioso per un previsore analizzare ogni radiosondaggio in dettaglio per definire i vari indici necessari a valutare i possibili temporali. Per questo motivo, a ogni radiosondaggio, reale o previsto, è associato un elenco di elementi significativi.

E nel mondo reale?

Nel mondo reale le cose sono infinitamente più complesse. Una massa d'aria può essere portata meccanicamente al suo livello di libera convezione, ad esempio costretta a salire lungo le Alpi da una situazione di sbarramento o in prossimità di una zona di convergenza (se due correnti convergono, l'aria dovrà necessariamente salire). In montagna, le brezze termiche tendono a convergere verso le creste, motivo per cui i temporali possono iniziare ben prima del raggiungimento della temperatura teorica di innesco.

Allo stesso modo, il punto di rugiada (e quindi l'umidità) - di cui abbiamo visto l'importanza - può variare enormemente da un luogo all'altro a seconda della natura del terreno (città, rocce, boschi, laghi, ecc.), dell'origine delle correnti prevalenti e dell'altitudine.

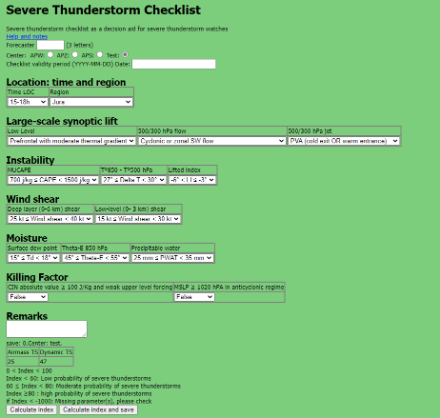

Infine, i fattori citati non sono esaustivi; ve ne sono altri, di cui l'elenco seguente fornisce una panoramica. Tra questi, i fattori dinamici dell'atmosfera (fronti, correnti a getto, ecc.) e i tagli di vento (variazione della velocità o della direzione con l'altitudine).

Un esempio concreto

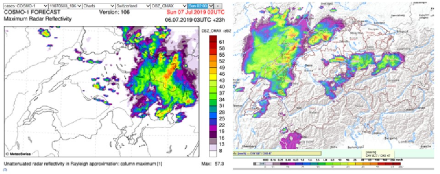

Un modello deterministico ha solo una variante da proporre; non può dare una versione della previsione suggerendo che potrebbe essere diversa, soggetta a minime variazioni nell'evoluzione dei vari parametri (cosa che potrebbe fare un modello probabilistico).

Ad esempio, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2019, l'analisi dei vari parametri della checklist, in particolare dei fattori dinamici, ha mostrato che erano possibili forti temporali fino a notte fonda. Il modello COSMO-1, dal canto suo, non prevedeva più temporali nella seconda metà della notte. Il meteorologo, prudente nei confronti della possibilità di fenomeni temporaleschi, ha mantenuto l'avviso di temporali in corso fino al mattino seguente. È stato avveduto, poiché una linea di temporali ha attraversato il Paese intorno alle 02h UTC, ovvero alle 4h ora locale. Se mostriamo questo esempio, è ovviamente perché è a favore del previsore.

In conclusione

La previsione di "condizioni temporalesche" è molto più affidabile di quella dei temporali stessi. Il rischio di temporali può essere molto elevato senza che nel cielo compaiano effettivamente delle nuvole. Si tratta quindi di una questione di potenziale.

Per illustrarlo, facciamo un piccolo test: vi trovate in una stanza che contiene un piccolo petardo con la sua miccia, in cui viene prodotta 1 scintilla a caso. Uscite dalla stanza? No, non lo fareste, vero? Stessa domanda, ma con un petardo molto grande e 10 scintille? Poi per un candelotto di dinamite con 100 scintille? A quale quantità di esplosivo e a quale numero di scintille giudicherete il rischio abbastanza grande da allontanarvi?

Sostituendo la quantità di esplosivo con il CAPE e il numero di scintille con il valore che i vari parametri devono assumere (isolatamente o in combinazione) per sprigionare questa energia, si ottiene la quotidianità dei meteorologi di tutti i Paesi che si occupano di temporali e cercano di valutare il rischio. Il più delle volte il rischio è basso, ma a volte si presenta una situazione particolarmente a rischio.

Quando si tratta di temporali, non giudichiamo una previsione in base a ciò che è accaduto, ma in base a ciò che sarebbe potuto accadere. E certamente non gridiamo al lupo senza motivo.

Sara forse il caso di emanare un avviso temporali sulla giornata di mercoledì?